You are currently browsing the category archive for the ‘Literatur’ category.

Seorang pejabat pemerintah Belanda yang bernama Cornelis Poortman dibuat bingung dengan kepercayaan masyarakat Minangkabau yang mengakui bahwa mereka dan rajanya adalah keturunan Iskandar Zulkarnain, yang pada saat itu ditafsirkan sebagai sosok Alexander the Great dari Macedonia. Saat itu, Poortman diminta oleh teman sejawatnya, Westenenk untuk meneliti tentang Mitos Dinasti Iskandar Zulkarnain di Minangkabau. Kebetulan ia sudah terlebih dahulu menemukan informasi dalam catatan peninggalan Dinasti Syiah Fathimiyah Mesir (909–1171), tentang keberadaan sekelompok kaum Syiah di Gujarat India, yang mengaku keturunan Alexander the Great (mereka menyebutnya “Iskandar Zulkarnain”). Poortman mencurigai orang-orang asal Cambay Gujarat inilah yang menjadi asal dari mitos keturunan Dinasti Iskandar Zulkarnain di Minangkabau, yaitu ketika mereka datang untuk berdagang pada sekitar tahun 1350. Kesimpulan ini bedasarkan sebuah catatan terkait tokoh bernama Johan Jani yang ditemukannya di museum Ajeeb Ghar Lahore. Johan Jani adalah seorang pelaut asal Gujarat yang ayahnya seorang Persia dan ibunya seorang Punjabi, dan dia mengaku keturunan Iskandar Zulkarnain. Johan Jani kemudian menjadi Sultan di Daya Pasai, pada tahun 1205 dengan gelar Sri Paduka Sultan Johan Syah. Kerajaan ini memiliki pengaruh kuat di Kuntu Kampar yang merupakan salah satu daerah penghasil lada terpenting. Dari Kuntu Kampar inilah kisah Iskandar Zulkarnain di duga masuk ke Minangkabau di pedalaman. Paparan di atas merupakan rangkuman dari sebuah buku karya Amir STA yang sumbernya kemungkinan besar adalah buku Tuanku Rao karya Mangaradja Onggang Parlindungan yang sudah disanggah oleh Buya Hamka.

Terlepas apakah Amir STA mengutip sumber-sumbernya dengan benar, cerita di atas memiliki kelemahan yaitu cenderung menganggap tokoh Iskandar Zulkarnain sama dengan Alexander the Great secara utuh. Buku tersebut juga mengklaim bahwa Poortman bercerita ada jutaan orang di Gujarat sana yang mengaku keturunan Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great). Namun, faktanya tokoh Iskandar Zulkarnain dalam Tambo Minangkabau tidaklah sesederhana itu. Tambo Datuk Toeah menceritakan Iskandar Zulkarnain sebagai Raja yang memiliki mahkota dua tanduk (Dhu al-Qarnayn) yang merupakan jelmaan dari tanduk Nabi Syits. Mahkota yang dikenakannya ini bernama Mahkota Sanggohani. Selaras dengan narasi tambo ini, mukaddimah surat-surat Sultan Ahmadsyah dari tahun 1600an, juga menyebutkan Mahkota Sari Maharajo Dirajo (putra dari Iskandar Zulkarnain) sebagai Mahkota Sanggohani atau “mahkota Nabi Sulaiman”. Keberadaan mahkota ini menjadi petunjuk penting tentang sosok Zulkarnain yang dimaksud, yang jelas-jelas mengarah kepada Cyrus the Great (Raja Cyrus Agung), pendiri Achaemenid Empire (550–330 SM) di wilayah Persia. Kekaisaran ini dalam bahasa aslinya disebut Xšāça (Saka), sebuah tempat yang kemudian juga dinisbatkan pada sosok Aji Saka, tokoh sentral yang memiliki pengaruh setara Iskandar Zulkarnain dalam mitologi Jawa. Mayoritas cendekiawan Muslim menafsirkan Cyrus Agung ini sebagai sosok Dhu al-Qarnayn (Dzulqarnaini) yang disebut dalam Al Qur’an karena arti kata Dzulqarnain adalah “yang memiliki dua tanduk”, yaitu merujuk kepada mahkota yang dikenakannya.

Diketahui, keberadaan kata “Iskandar” dalam nama Iskandar Zulkarnain memiliki jejak pengucapan dialek Persia yang kental terhadap nama Alexander the Great. Alexander diucapkan Iskandar dalam dialek Arab, atau Sekander/Secander dalam dialek Persia. Terdapat banyak kota bernama Alexandria yang didirikan di seantero wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander the Great, salah satunya adalah Alexandria di Mesir yang disebut Iskandariah dalam pengucapan Arab.

Selain penggunaan nama Iskandar Zulkarnain, beberapa tambo Minangkabau juga kerap menggunakan istilah Sutan Sikandareni (Sekander/Secander)untuk sosok ini. Nama Sikandareni ini tentunya lebih kental pengaruh Persianya ketimbang Arab. Naskah tertua Minangkabau yang secara eksplisit menggunakan istilah Iskandar Zulkarnain adalah surat-surat Sultan Ahmadsyah dari tahun 1600an, yang memiliki banyak salinan di seantero Sumatra, dan masih disimpan oleh beberapa pihak secara bergenerasi, misalnya di Kerinci. Sultan Ahmadsyah diketahui mengirimkan surat kepada penguasa Kerinci, yang terungkap dalam laporan penelitian P. Voorhoeve tentang naskah Tambo Kerintji.

Sultan Ahmadsyah (bertahta pada sekitar 1660-1690) merupakan keturunan Bendahara Negeri Perak dari pihak ibunya. Beliau dikenal sebagai Raja Pagaruyung yang paling produktif dalam urusan surat menyurat serta memiliki jaringan luas dengan para Raja-Raja Nusantara. Surat-surat Sultan Ahmadsyah menyebutkan Raja-Raja Minangkabau sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain lewat jalur Sari Maharajo Dirajo, mirip dengan Sulalatus Salatin yang mengklaim Raja-Raja Malaka juga keturunan Iskandar Zulkarnain dari jalur Sang Sapurba. Negeri Perak sendiri sebagai tempat asal ibu Sultan Ahmadsyah merupakan pelanjut dari Kesultanan Malaka setelah kejatuhan kerajaan tersebut. Kuat dugaan, Sultan Ahmadsyah menggiatkan penggunaan narasi keturunan Iskandar Zulkarnain ini berulang-ulang, dengan tujuan untuk menghapus bayang-bayang kekuasaan Adityawarman pada beberapa abad sebelumnya.

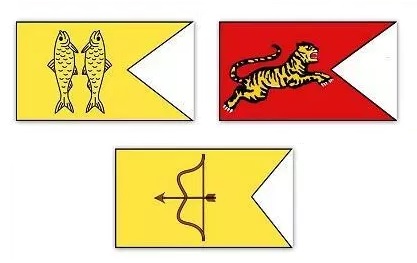

Namun menariknya, pengakuan sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain ini tidak melulu ditemukan di Minangkabau dan Malaka saja. Sultan Iskandar Muda dari Aceh pun mengkaitkan dirinya ke sosok ini sebagai personifikasi. Selain itu Sultan-sultan dari beberapa negeri seperti Kedah, Ternate, Maguindanao Filipina dan Inderapura juga menautkan silsilah keturunannya ke sosok Iskandar Zulkarnain ini, seperti dapat dilihat pada cap-cap kerajaan di atas. Dari sekian kerajaan tersebut, Kedah yang sudah berdiri sejak 330 M merupakan negeri tertua di Nusantara yang mengkaitkan diri ke sosok Iskandar Zulkarnain lewat Hikayat Merong Mahawangsa. Dalam hikayat ini diceritakan bahwa Raja Merong Mahawangsa merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain (Dhu al-Qarnayn). Raja Merong mempunyai tiga orang putra, Merong Mahapudisat, Ganjil Sarjuna, dan Seri Mahawangsa, dan seorang putri yang merupakan anak bungsu. Raja Merong disebut berasal dari Tanah Rum yang kemudian menetap di Lembah Bujang dan mendirikan Kerajaan Langkasuka pada 80 M. Kerajaan ini kemudian berubah nama menjadi Kedah Zamin Turan. Raja Merong digantikan oleh putra sulungnya, Merong Mahapudisat. Raja Merong kemudian pulang ke Tanah Rum, meninggalkan putranya memerintah Langkasuka. Merong Mahapudisat kemudian juga disebut sebagai Raja Pertama Siam.

Tarikh berdirinya Kerajaan Langkasuka pada 80 M ini tentu saja sangat menarik perhatian karena jaraknya yang sangat dekat dengan akhir penaklukan Alexander the Great di kawasan Sungai Indus pada tahun 323 M (hanya berselang 400 tahun pasca kematian Alexander). Diketahui, sebagian tentara Alexander tetap meneruskan ekspansi meski pemimpinnya telah meninggal. Dalam Hikayat Merong Mahawangsa disebutkan bahwa Raja Merong awalnya adalah seorang tentara dan pejabat dari sebuah kerajaan. Dia mengembara dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya namun lebih sering menetap di Tanah Rum. Suatu hari, dia meninggalkan Tanah Rum untuk berdagang ke Negeri Cina. Namun, setelah melintasi Laut Arab, rombongannya tiba-tiba diserang oleh Garuda atau gergasi yang memusnahkan sebahagian besar armadanya. Sisa rombongan lalu lari ke tanah terdekat yaitu Lembah Bujang. Tempat inilah yang menjadi tempat mereka menetap dan mendirikan Kerajaan Langkasuka. Cerita perjalanan Raja Merong untuk berdagang ke Negeri China ini tentunya sedikit janggal jika dia memang seorang keturunan Raja Iskandar Zulkarnain. Akan lebih masuk akal jika dia disebut sebagai keturunan pejuang atau tentara dari Alexander the Great.

Terlepas dari sosok Merong Mahawangsa di Kedah, hal yang paling menarik dari sosok Iskandar Zulkarnain versi Minangkabau justru karena perpaduan dua nama besar yang disandangnya, yaitu Iskandar (Sekander) yang merujuk pada Alexander the Great dan Zulkarnain (Dhu al-Qarnayn) yang merujuk pada Cyrus the Great. Seakan-akan tokoh ini, jika benar-benar ada, haruslah memiliki darah kedua tokoh besar tersebut sekaligus. Dan ternyata, tokoh yang memenuhi kriteria tersebut ternyata hampir saja wujud dalam sejarah.

Alexander the Great ternyata sangat mengagumi sosok Cyrus the Great, pendiri Kekaisaran Achaemenid yang namanya amat mahsyur hingga Yunani. Hal ini cukup unik karena Yunani selalu memposisikan diri sebagai lawan seimbang dari Persia (Achaemenid). Namun nama besar Cyrus the Great yang hidup tahun 600–530 SM (hampir 250 tahun sebelum Alexander lahir) justru sudah mempesonanya sejak kecil. Sosok Cyrus the Great sendiri memang sangat agung, dan kerajaannya terbentang luas dari tepian Sungai Indus hingga Balkan, berbatasan langsung dengan Yunani. Luas Kekaisaran Achaemenid pada saat Cyrus berkuasa hampir sama dengan luas wilayah taklukan Alexander the Great 300 tahun kemudian, bahkan wilayahnya pun berhimpitan. Pengaruh Cyrus terasa hingga ke Negeri China terutama lewat perannya sebagai pendukung penyebaran ajaran Zoroastrianisme (agama Majusi). Selain itu, buku biografi Cyrus (Cyropaedia) yang ditulis oleh Xenophon, seorang tentara Athena murid Socrates, menyebar luas di Yunani dan menjadi bacaan Alexander the Great sejak kecil. Pengaruh Cyrus yang memiliki gelar King of Kings (Shahanshah atau Mahārādhirāja) ini bahkan tercatat sampai ke Islandia menurut sebuah studi.

Dalam penaklukannya ke Dunia Timur, Alexander the Great memang bercita-cita menundukkan Kekaisaran Achaemenid yang merupakan lawan abadi Yunani Macedonia. Namun Alexander tidak ingin menghancurkan kerajaan ini. Dia justru memuliakan rakyatnya dan hanya fokus mengalahkan raja dan pasukannya saja. Alexander terobsesi memiliki keturunan yang mewarisi darah Cyrus the Great, dan untuk tujuan itu dia sampai mengawini tiga wanita Persia sekaligus yaitu: Parysatis II (putri dari Artaxerxes III of Persia), Stateira (putri dari Darius III of Persia, raja terakhir Achaemenid yang dikalahkan Alexander) dan Roxana (putri bangsawan Bactria yang bernama Oxyartes). Roxana merupakan ibu dari Alexander IV, satu-satunya putra Alexander the Great, yang masih dalam kandungan saat ayahnya meninggal. Sayangnya, ibunya bukanlah keturunan Cyrus the Great. Alexander the Great tak sempat memiliki anak dari Stateira, putri dari Darius III yang merupakan keturunan langsung dari Cyrus the Great.

Cyrus the Great dimakamkan di Pasargadae, dan makamnya sempat dijarah oleh tentara Alexander the Great. Alexander sangat marah mengetahui hal tersebut dan memerintahkan untuk memperbaiki dan merenovasi makam tokoh yang dikaguminya itu, bahkan lebih bagus dari semula. Menariknya, makam Cyrus the Great ini cukup lama dikenal sebagai “Makam Ibunda Sulaiman“, setidaknya hingga tahun 1800an. Mungkin ini pula sebabnya Mahkota Iskandar Zulkarnain dalam surat-surat Sultan Ahmadsyah di Minangkabau dinamai Mahkota Nabi Sulaiman (Mahkota Sanggohani). Namun yang jelas, Cyrus the Great ternyata amat dihormati oleh kaum Yahudi karena telah berjasa membebaskan mereka dari perbudakan Babylonia, serta mengijinkan mereka kembali ke tanah asalnya. Kitab Tanakh bahkan menganggap Cyrus the Great sebagai Messiah bagi kaum Yahudi saat itu. Menariknya, sebagai sesama pengagum Cyrus the Great (Dhu al-Qarnayn), ternyata kaum Yahudi dan Minangkabau pun sama-sama mempraktekkan Sistem Matrilienalisme. Tentunya patut diduga apakah ada peran kaum Yahudi terhadap penisbatan makam Cyrus the Great sebagai makam ibunda Sulaiman. Hal yang menarik lainnya adalah tentang keberadaan tingkuluak tanduak sebagai penutup kepala Bundo Kanduang di Minangkabau, yang juga melambangkan mahkota. Aslinya, mahkota yang dikenakan oleh Cyrus the Great disebut sebagai Mahkota Hemhem, dan tradisi penggunaannya sudah berumur sangat panjang yaitu sejak jaman Mesir Kuno.

Tentunya tersisa pertanyaan sekarang, bagaimana kisah Iskandar Zulkarnain yang dipandang sebagai perpaduan sosok Alexander the Great dan Cyrus the Great ini bisa sampai di Nusantara. Benarkah perantaranya lewat Kedah saja? Jawaban mengejutkan ternyata ditemukan dari buku Ancient Indian Colonies in The Far East yang terbit tahun 1937. Buku ini memberitakan catatan Ptolemy (100-170 M) tentang keberadaan sebuah suku atau kelompok besar di India yang setidaknya sudah tinggal disana sejak 500 SM dan sempat bertemu dengan Alexander the Great. Suku ini juga banyak berinteraksi dengan orang-orang Yunani yang datang bersamanya. Kelompok suku ini berasal dari sebuah wilayah yang berada jauh di Timur India, dan mereka tidak menggunakan Bahasa Sansekerta dalam tulisan-tulisan mereka, terutama pada koin-koin yang mereka gunakan, yang umumnya mencantumkan nama pemimpin suku-suku mereka. Kelompok/suku pendatang ini dikenal sebagai Orang Malava dan ditulis sebagai Orang Malloi oleh para penulis Yunani. Kelompok ini tersebar di banyak tempat di India dan profesi utama mereka adalah tentara (profession of arms, sama seperti profesi Raja Merong). Alexander the Great bertemu langsung dengan orang-orang Malava ini di daerah Punjab, sementara koin-koin mereka banyak ditemukan di wilayah Rajputana tempat dulu mereka tinggal. Keberadaan orang-orang Malava ini bahkan sudah tercatat dalam kitab Mahabharata, Matsya Purana dan Ramayana, sebagai kelompok suku yang berasal dari Timur.

Buku ini juga menuliskan bahwa orang-orang Malava/Malloi yang disebutkan di atas tak lain adalah orang-orang dari Kepulauan Nusantara (Austro Asiatic), khususnya dari Sumatra yang kemudian dikenal sebagai Malaya/Malayu. Jejak-jejak kebudayaan maritim dan temuan-temuan di Mohenjo Daro dan Harappa menunjukkan bahwa telah terjadi migrasi bolak balik (bahkan kolonisasi) antara Timur (Sumatra) dan Barat (India) sejak ratusan tahun sebelum Masehi, sehingga anggapan bahwa migrasi hanya terjadi satu arah (dari India ke Nusantara) adalah tidak benar. Fakta ini juga ditunjang oleh sebaran linguistik Bahasa Austronesia yang terbentang luas dari Kepulauan Nusantara hingga Madagascar, sehingga keberadaan penuturnya di Daratan Asia (India, Pesisir Persia, Pesisir Arabia) hingga Pesisir Timur Afrika adalah sebuah keniscayaan. Dalam perjalanannya, orang-orang Malava/Malaya ini telah memainkan peranan penting dalam Sejarah India, sebelum mereka akhirnya tergusur tanpa sebab yang jelas dan kembali ke daerah asalnya di Kepulauan Nusantara.

Buku ini kemudian turut menuliskan kesaksian Ptolemy tentang penyebaran orang-orang Malava hingga wilayah Timur Jauh, dan hal itu telah terjadi sejak ratusan tahun sebelum eranya. Ptolemy merujuk pada Pegunungan Malaia di Sri Lanka (Ceylon) dan sebuah tanjung yang bernama Tanjung Maleou Kolon (Tanjung/Semenanjung Malayu Kulon ?) di Pulau Emas (Golden Khersonesos). Berdasarkan fakta bahwa orang-orang Minangkabau mengakui bahwa nenek moyang mereka berasal dari India (Tanah Basa), dan orang-orang Malava di India dulunya merupakan penutur Bahasa Austronesia yang bermigrasi ke India, penulis buku ini kemudian menyimpulkan bahwa kedua kelompok ini (Malava/Malloi di India pada era sebelum Masehi) dan Malaya/Minangkabau di Sumatra pada hakikatnya adalah orang-orang dari kelompok suku yang sama dan sudah saling berkaitan sejak dahulu. Kesimpulan penulis buku ini sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh tambo-tambo Minangkabau sejak dulunya, termasuk soal keterkaitan khusus antara Minangkabau dan Sri Lanka (Langkapuri).

Gabungan semua informasi di atas mungkin membuat sebagian kalangan terkejut, karena faktanya nenek moyang orang Malayu/Minangkabau ternyata benar-benar pernah berjumpa dengan Alexander the Great (Iskandar/Sekander) di Punjab, sekaligus tahu persis tentang keagungan Cyrus the Great (Zulkarnain) yang namanya harum di Persia sana. Nama Cyrus the Great sudah banyak diklaim berbagai dinasti di Persia sebagai leluhur mereka, bahkan sejak sebelum kedatangan Alexander the Great. Terlepas dari apakah ada tokoh historis yang benar-benar mewarisi darah keturunan Alexander dan Cyrus sekaligus, dan kemudian dirajakan oleh orang-orang Malava/Malaya/Minangkabau, setidaknya ketersambungan informasi ini membuktikan bahwa kisah Iskandar Zulkarnain di Sumatra, khususnya di Minangkabau, memang berdasarkan fakta sejarah dan bukan sekedar legenda atau mitologi tanpa asal-usul yang jelas.

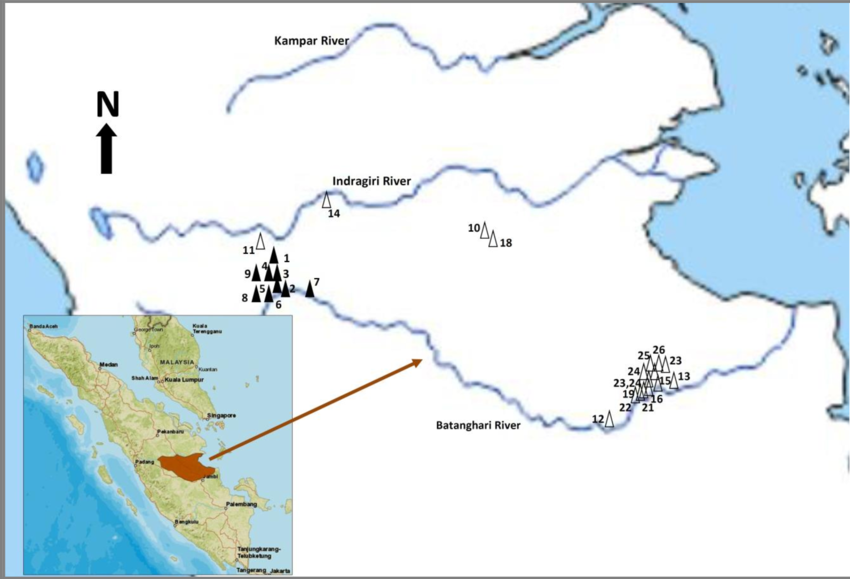

Terakhir, tentunya kita perlu juga meninjau ulang catatan Yunani tentang keberadaan Pulau Emas (tempat asal orang-orang Malava/Malloi) yang mereka sebut Taprobana atau Golden Chersonese ini. Megasthenes, seorang Duta Besar Yunani untuk Chandragupta Maurya yang hidup tak lama setelah meninggalnya Alexander the Great, menyebutkan bahwa Taprobana adalah sebuah pulau yang terletak di Selatan India, dan ditempuh dalam beberapa hari pelayaran dari India. Pulau ini dibagi dua sama besar (equally divided) oleh sebuah sungai besar, dan ditengah-tengahnya terdapat danau yang amat luas. Tanpa diragukan lagi bahwa pulau ini tentu saja Pulau Sumatera, dan sungai yang dimaksud tepat berada di tengah Sumatera dan membagi dua pulau ini sama besar adalah Sungai Inderagiri yang berhulu di Kawasan Luhak Nan Tigo Minangkabau, atau Sungai Batanghari yang memang kaya dengan emas sejak dulunya, serta memiliki sangat banyak peninggalan arkeologi dari berbagai bangsa di dasar sungainya. Hulu kedua sungai ini tentunya sudah kita kenali sebagai Alam Minangkabau, sebuah kawasan kebudayaan yang bangga sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain.

Teka-teki tentang daerah asal para perintis Kebudayaan Minangkabau seakan tak ada habisnya untuk dibahas. Berbagai sumber informasi menyebutkan nama-nama tempat seperti Tanah Basa (Mahajanapada), Banua Ruhum, Tanah Ranjani, Tanah Rum hingga Jati Banua Ruhum sebagai tempat asal tokoh utama pendiri kebudayaan ini, yaitu Sutan Maharajo Dirajo. Adapun daerah asal para pengiringnya terkadang disebut juga secara eksplisit, antara lain Siam (Kucing Siam), Champa (Harimau Campo), Cambay-Gujarat (Kambing Hutan) dan Persia (Anjing Mualim). Sementara itu penelusuran tentang artefak budaya dan ciri khusus tertentu pada sistem sosial Minangkabau seperti matrilinealisme, sistem demokrasi, konfederasi nagari dan motif ukiran menghadirkan temuan tentang keterkaitan Minangkabau dengan kebudayaan Hellenisme, serta berbagai kesamaan motif Ukiran Minangkabau dengan motif-motif kuno yang ditemukan di Gandhara, Yunani Kuno dan Champa. Meski demikian, masih ada hal-hal tertentu yang belum terungkap seperti asal-usul konsep Rajo Nan Tigo Selo serta tempat asal tokoh sentral kedua (setelah Sari Maharajo Dirajo), yaitu Cati Bilang Pandai.

Satu hal yang pasti tentang para pendatang yang merintis peradaban awal Minangkabau adalah sifat kedatangan mereka yang tidak sekali datang. Mereka datang bergelombang dalam rentang waktu tertentu, dan dengan sebab yang bermacam-macam, misalnya pengungsian politik, perintah keagamaan, peperangan atau pencarian emas di kawasan Hulu Batanghari. Keragaman asal-usul ini masih tercermin hingga sekarang pada berbagai nagari yang tersebar di seantero Alam Minangkabau, yang masing-masingnya memiliki keunikan pada berbagai aspek, misalnya: dialek bahasa, asal-usul, adat-istiadat, ciri fisik, kelarasan dan suku pembentuk nagari. Meski demikian, ada semacam konsensus untuk mengakui bahwa nenek moyang penghuni nagari-nagari tersebut turun dari Gunung Marapi, dan nagari tertua adalah Nagari Pariangan. Tentunya konsensus ini merupakan sebuah keputusan politik di masa lalu, terutama saat Raja Pagaruyung masih berkuasa. Faktanya, hal yang benar-benar turun dari kawasan Gunung Marapi itu adalah Adat Minangkabau itu sendiri, sedangkan penduduk aslinya tentu ada juga yang sudah eksis sebelumnya.

Terkait kedatangan Sari Maharajo Dirajo, narasi KSRM menceritakan hal menarik sebagai berikut:

Dari mano titiak nan tarang, caramin dari Padang Sikulun, babaliak tabik di nagari

Darimano niniak nan datang, dari Jati Banua Ruhum, balayia ka Lauik Langkopuri

Itulah Sari Maharajo Dirajo, Rajo gagah gagap gumpito, nan balayia ka Lauik Langkopuri

Mambaok Mangkuto Sanggabuano, ameh kalodan sajatinyo, jatuah ka Lauik Baharullah

Di lauik dipaluik ula bidai, ula sakti ula kiramat, ula panjago lauik basa

Hilang mangkuto ganti mangkuto, dibuek Mangkuto Majun Sakti, dari ameh jato jati

Ombak mangguluang sabuang dilapeh, lapehnyo ka riak jan galombang

Manapek ka Gunuang Marapi, puncak banamo Gunuang Manduro, iyo di Bukik Patualo

Manjadi Rajo di Pulau Ameh, Daulat Yang Dipertuan Pulau Paco

Maharajo Dirajo di Pulau Andaleh, Sari Bagindo nan mamagang Pulau Ameh

Secara umum, fragmen di atas masih memiliki korelasi dan kecocokan narasi dengan beberapa tambo yang dikenal luas dan sumber-sumber lainnya dalam historiografi Sejarah Alam Minangkabau, kecuali istilah Lauik Langkopuri yang pada mayoritas Tambo disebut sebagai Pulau Langkapuri. Konsep Langkapuri (Lanka) sebagai nama pulau ini tidak terlepas dari kosmologi Hindu dan Jainism yang mewarnai peradaban awal Minangkabau. Selain itu istilah Mangkuto Sanggobuano dan Mangkuto Majun Sakti disini juga tidak mencocoki mayoritas Tambo, termasuk mukaddimah surat-surat Sultan Ahmadsyah dari tahun 1600an, yang menyebut Mahkota Sari Maharajo Dirajo sebagai Mahkota Sanggohani atau “mahkota Nabi Sulaiman”. Istilah Laut Baharullah yang disebutkan disini pun tidak umum ditemui dalam tambo-tambo, namun cukup ramai ditemukan dalam pantun adat dan karya sastra lama seperti Kaba Sutan Manangkerang dan Kaba Anggun Nan Tongga. Hal ini akhirnya menyisakan satu istilah unik yang tidak ditemui di lain tempat yaitu Jati Banua Ruhum, meskipun istilah Banua Ruhum sendiri terkadang disebut Tanah Ruhum di dalam tambo.

Selain disebutkan berasal dari Jati Banua Ruhum, tokoh Sari Maharajo Dirajo versi KSRM juga disebutkan sebagai keturunan Iskandar Zulkarnaini, sekaligus keturunan Niniak Indo Jati. Namun, untuk menghindari kebingungan pembacanya, KSRM menegaskan bahwa Niniak Indo Jati yang dimaksud dalam konteks ini adalah Niniak Indo Jati yang tinggal di Kayangan, bukan Niniak Indo Jati yang jadi Raja sebelumnya di Gunung Marapi, yang juga sama-sama mengungsi dari Ulak Tanah Basa.

Jika diasumsikan bahwa informasi dalam fragmen KSRM di atas benar-benar bersumber dari manuskrip tua yang asli, maka sebagai kelanjutan interpretasi sebelumnya tentang Tanah Ranjani (yang menghantarkan kita pada wilayah kekuasaan Dinasti Mahameghavahana sebagai daerah asal Niniak Indo Jati), maka Jati Banua Ruhum disini bisa ditafsir pula sebagai Kerajaan Chedi. Hal ini karena istilah Jati ( जाती – jaatee), selain dimaknai sebagai kasta, juga bisa dibaca sebagai Chedi ( चेदि – Chedi), yang merujuk pada nama kerajaan kuno di era Mahajanapada (Tanah Basa). Dinasti Mahameghavahana sendiri juga merupakan salah satu dinasti keturunan Kerajaan Chedi yang memerintah wilayah Kalingga di bagian timur India, sejak abad 1 SM hingga awal abad ke-5 M. Mereka sangat bangga dengan asal-usulnya sebagai keturunan Bangsawan Chedi tersebut.

Kerajaan Chedi memiliki pelabuhan besar di muara Sungai Narmada yang bernama Bharukaccha (Barygaza). Karya sastra kuno India (Jataka 463) menceritakan kisah Pangeran Mahajanaka yang berlayar bersama beberapa pedagang dengan kapal dari Bharukaccha menuju Suvarnabhumi (Sumatra), untuk mendapatkan kekayaan besar di sana. Tulisan tersebut menceritakan nasib buruknya ketika kapal yang ditumpanginya terombang-ambing dengan keras di lautan saat berlayar, dan pada akhirnya tidak dapat bertahan dari kerusakan. Papan-papan kapalnya patah, air naik semakin tinggi, dan kapal pun mulai tenggelam di tengah lautan. Meski mengetahui kapalnya akan hancur, Pangeran Mahajanaka tidak panik. Dia mempersiapkan diri menghadapi bencana tersebut dengan makan hingga perutnya kenyang. Selama tujuh hari Mahajanaka terapung di lautan sebelum akhirnya diselamatkan secara ajaib.

Namun hal yang tak terduga justru datang dari penelusuran terhadap sebuah negeri yang akan mengubah perspektif kita tentang asal usul Sistem Politik Minangkabau selamanya, terutama tentang konsep triumvirat Rajo Nan Tigo Selo. Terlepas dari banyak kelemahan pada akurasi nama tokoh dan alur ceritanya, essay S. Paranavitana tentang hubungan Sri Lanka dan Malaya di masa silam menyebutkan adanya hubungan persahabatan antara Dinasti Pandya di India dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatra pada abad ke-9 M.

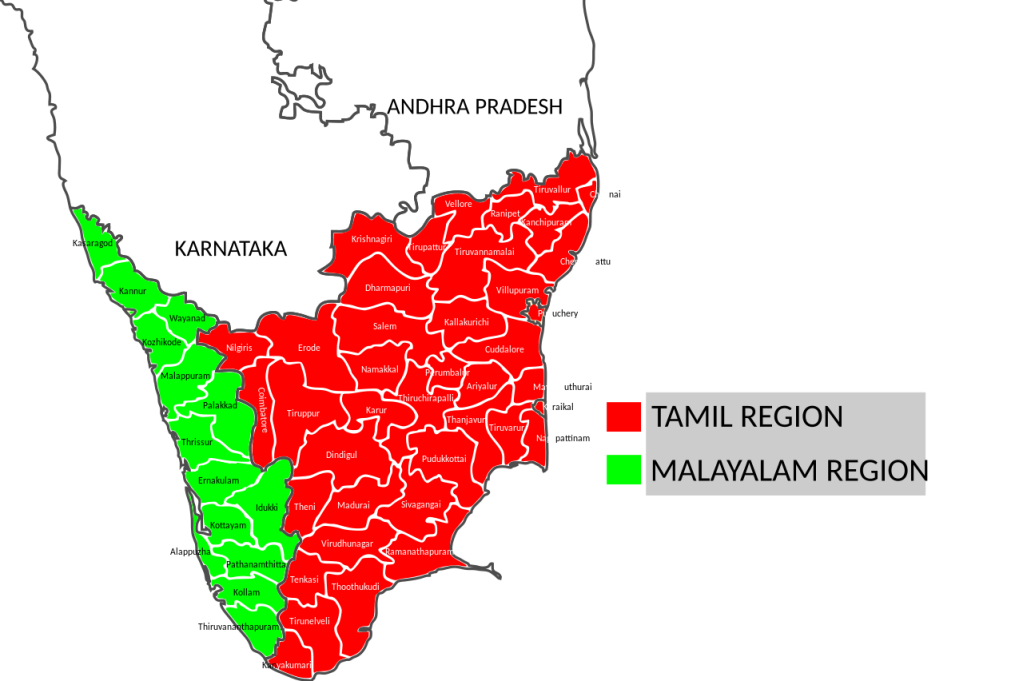

Dinasti Pandya yang berkuasa di ujung Selatan Anak Benua India ini, ternyata memiliki sejarah panjang, yaitu sejak sekitar tahun 400 SM (sezaman dengan Alexander the Great). Nama-nama rajanya pun sudah tercatat sejak tahun 300 SM dalam literatur Sangam. Menariknya dinasti ini mewakili 3 kebudayaan dan 3 bahasa sekaligus yaitu Tamil, Telugu dan Kerala/Malayali (Malayalam). Secara periodisasi, Dinasti Pandya terbagi tiga, yaitu Kerajaan Pandya Kuno (350 SM – 400 M), Kerajaan Pandya Tengah (600-900 M), dan Kerajaan Pandya Akhir (1200-1300 M).

Kerajaan Pandya Kuno sangat maju dalam hubungan perdagangan, bahkan sudah memiliki koneksi dengan Romawi dan Cina, serta negara-negara barat lainnya sebelum Kekaisaran Romawi berdiri. Catatan para penulis klasik barat seperti Pliny the Elder (abad ke-1 M), Strabo, Ptolemy dan penulis Periplus lainnya menyebutkan Kerajaan Pandya sangat terkenal dengan industri mutiaranya, dengan Korkai sebagai pusat utama perdagangannya. Beberapa ekspornya selain mutiara adalah rempah-rempah, gading dan kerang, sedangkan impornya meliputi kuda, emas, gelas dan anggur. Kaisar Romawi, Julian menerima duta besar dari Pandya sekitar tahun 361 M. Pusat perdagangan orang Romawi di Pandya terletak di pantai Pandyan (Alagankulam – di muara sungai Vaigai, tenggara Madurai). Pandya juga memiliki kontak dagang dengan Ptolemeus Mesir, dan, melalui Mesir, dengan Roma pada abad pertama, juga dengan Tiongkok pada abad ke-3. Nicolaus dari Damaskus (Sejarawan Yunani abad ke-1) bertemu langsung dengan duta besar yang dikirim oleh Raja India bernama Pandion (Porus), yang diutus kepada Kaisar Romawi (Augustus Caesar) sekitar tahun 13 M. Bahkan, Strabo (seorang ahli geografi Yunani) menyatakan bahwa seorang Raja India bernama Pandion mengirimkan bingkisan dan hadiah kehormatan kepada Augustus Caesar pada sekitar awal abad Masehi.

Hal menarik lainnya tentang Dinasti Pandya adalah tentang hubungan persekutuannya dengan dua kerajaan lain, yaitu Dinasti Chola yang memerintah di Pantai Timur India Selatan, dan Dinasti Chera yang memerintah kawasan Pantai Barat India Selatan (Kerala), yang berbahasa Malayalam. Wilayah kekuasaan Dinasti Chera ini menerapkan sistem matrilineal yang memuliakan perempuan sejak dahulunya, dan mereka juga kaum pedagang yang tak kalah handal. Pemerintahan Tiga Dinasti ini berbentuk Triumvirat yang disebut Mūvēntar, yang artinya: the Three Crowned Rulers (Tiga Penguasa Yang Dimahkotai), atau the Three Glorified by Heaven (Tiga Yang Dimuliakan Kayangan), atau World of the Three (Dunia Yang Bertiga). Sepintas konsep ini amat mirip dengan istilah Rajo Tigo Selo dan Rantau Tiga Laras (Tri Bhuwana) di Sumatra.

Hal lain yang cukup mengejutkan tentang Dinasti Pandya adalah tentang kepemimpinan Raja Perempuan di awal berdirinya kerajaan. Rakyat Pandya menyebutkan Alli Rani (Ratu Alli) sebagai salah satu penguasa awal Kerajaan Pandya. Alli Rani memiliki para pelayan laki-laki, namun pejabat administratif serta tentaranya adalah perempuan. Ia diperkirakan memerintah seluruh Pantai Barat dan Utara Sri Lanka dari ibukotanya, yaotu Kudiramalai, di mana sisa-sisa bentengnya ditemukan. Rakyat mempercayainya sebagai titisan dewa-dewa pelindung Dinasti Pandya yaitu Dewi Meenakshi dan Dewi Kannagi. Megasthenes, seorang Duta Besar Yunani untuk Chandragupta Maurya, menyebutkan Ratu Pandya sebagai ‘Pandaia’ dalam catatannya. Wilayah kekuasaan Ratu Pandya disebutkan berada di Selatan India hingga ke lautan, dan terdiri dari 365 desa yang memenuhi kebutuhan istana kerajaan setiap hari sepanjang tahun. Namun pada akhirnya, kejayaan Dinasti Pandya Kuno harus meredup setelah bangkitnya Dinasti Kalabhra yang mulai menguasai India Selatan sejak tahun 300 M.

Dari catatan tentang Dinasti Pandya Kuno di atas, setidaknya kita melihat ada beberapa hal yang sangat mungkin memiliki keterkaitan dengan peradaban awal Minangkabau, diantaranya:

- Kejayaan Kerajaan Pandya Kuno berlangsung 700-750 tahun yaitu sejak 350 SM hingga 400 M. Awal kerajaan ini sezaman dengan masa penaklukan Alexander the Great ke Dunia Timur yang kemudian membangkitkan Peradaban Hellenisme yang berpusat di Gandhara (Hulu Sungai Indus). Kita menemukan jejak kebudayaan Hellenisme seperti sistem konfederasi nagari yang mirip negara polis Yunani, sistem demokrasi pada Kelarasan Bodi Caniago, serta motif ukiran Yunani dan Gandhara pada dinding Rumah Gadang di Minangkabau.

- Kerajaan Pandya Kuno memiliki hubungan baik dengan Raja-Raja di Dunia Timur (Cina) dan Dunia Barat (Romawi, Yunani, Mesir) sekaligus. Pelabuhan-pelabuhan mereka disinggahi banyak bangsa dari berbagai belahan dunia. Hal ini sangat mirip dengan cerita Sari Maharajo Dirajo di dalam Tambo Alam Minangkabau yang memiliki saudara di Banua Ruhum (Maharaja Alif) dan Banua Cino (Maharaja Dipang).

- Kerajaan Pandya Kuno hidup dari perdagangan internasional yang sangat maju. Orang Minangkabau juga terkenal sebagai pedagang ulung sejak ratusan tahun silam.

- Kerajaan Pandya Kuno meliputi wilayah Chera (Kerala) yang menganut Sistem Matrilineal hingga sekarang, sama seperti yang dipraktekkan di Minangkabau.

- Kerajaan Pandya Kuno mengenal pemerintahan triumvirat, yaitu pemerintahan yang diselenggarakan Tiga Raja (Tiga Penguasa Bermahkota) secara bersama-sama. Konsep ini sangat mirip dengan pemerintahan Rajo Nan Tigo Selo di Minangkabau.

- Kerajaan Pandya Kuno pernah dipimpin Raja Perempuan yang sangat terkenal. Hal serupa juga pernah terjadi di Minangkabau, yaitu di masa pemerintahan Raja Perempuan Bundo Kanduang (1470-1490 M).

- Kerajaan Pandya Kuno tumbuh dari pemukiman megalitikum kuno di pegunungan yang disebut Marayur dan Kurinji Mala. Nama yang identik dengan Malayu dan Kurinci (Kerinci) di Sumatra yang juga memiliki peradaban awal berkarakter pegunungan dan megalitikum.

- Kerajaan Pandya Kuno meredup sejak tahun 400 M setelah ditaklukkan oleh Dinasti Kalabhra. Secara berangsur-angsur bangsawannya pun mulai mengungsi. Era tersebut ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang didirikan bangsawan India di Nusantara, misalnya Kedah Tua di Utara Semenanjung Malaya (330 M), dan Kerajaan Salakanaraga di Jawa Barat serta Kutai Martadipura di Kalimantan Timur pada sekitar tahun 400 M. Perhitungan tarikh menurut informasi KSRM (jika valid) pun mengisyaratkan dimulainya peradaban awal Minangkabau pada sekitar 550 M.

Pada akhirnya, kita mungkin dapat menduga bahwa, jangan-jangan tokoh Cati Bilang Pandai yang posisinya sangat sentral (setelah Sari Maharajo Dirajo) di dalam Tambo Minangkabau berasal dari keturunan Dinasti Pandya ini. Nama Pandya juga bisa dilafalkan sebagai “Pandey” atau “Pandaia”, dan sangat mungkin jika nama asli dari tokoh Cati Bilang Pandai adalah Cati Bilang Pandya. Hal ini sangat logis karena tokoh-tokoh pengiring Sari Maharajo Dirajo lainnya ada yang memiliki nama daerah di belakang namanya, misalnya Harimau Campo dan Kuciang Siam. Perlu diingat, dalam sejarahnya, orang Minang sudah sangat sering kehilangan jejak sejarah hanya karena bertukarnya pelafalan. Sebagai contoh: Shiva Lingam berubah menjadi Palinggam, Par-hyangan berubah menjadi Pariangan, Kalingga berubah menjadi Kaliang, dan lain sebagainya.

Dalam mayoritas Tambo, tokoh Cati Bilang Pandai ini sudah mengiringi Sari Maharajo Dirajo sejak awal perjalanannya dari Tanah Basa. Dia berperan penting dalam pembuatan duplikat Mahkota Sanggohani untuk Maharajo Dirajo. Juga tak kalah penting adalah perannya sebagai penasihat dan guru bagi tokoh-tokoh lainnya pada berbagai kesempatan. Bukan tidak mungkin dialah tokoh dibalik penciptaan sistem politik Minangkabau lewat ajaran-ajarannya yang kemudian dikembangkan oleh Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Namun amat disayangkan, sama seperti kedua Datuak penting yang sangat minim ekspose di dalam KSRM, tokoh sentral sekelas Cati Bilang Pandai (Hyang Indo Jati – Tuan Cati) ini pun hanya disebut satu kali saja di dalam naskah itu, yaitu sebagai suami kedua Puti Indo Jalito yang “pandai manutua jan maurai, pandai mamapa jan mancurai“.

[Disclaimer: Artikel ini mengandung beberapa informasi yang bersumber dari naskah KSRM. Investigasi mendalam pada naskah ini mengindikasikan adanya fabrikasi cerita, nama tokoh dan nama tempat serta saduran cerita dari berbagai sumber yang sudah dimodifikasi sehingga tidak akurat lagi. Ditemukan juga indikasi penambahan dan sisipan cerita yang kurang jelas sumbernya, atau bersifat imajinasi penulisnya, sehingga orisinalitas dan validitas naskah ini kurang bisa dipastikan. Meski demikian, ada beberapa bagian dari naskah ini yang terindikasi bersumber dari catatan asli dan akurat yang ditulis oleh Yamtuan Patah pada tahun 1800an di pengungsiannya, terutama untuk silsilah Raja-Raja Pagaruyung pasca Sultan Ahmadsyah, meski fisik manuskrip catatan ini belum bisa dipastikan keberadaannya. Sebagian artikel-artikel terdahulu ditulis sebelum proses investigasi di atas menghasilkan kesimpulan, oleh karenanya kehati-hatian pembaca untuk menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi selengkapnya. Fokus utama MozaikMinang tetap pada analisa, investigasi dan interpretasi terhadap istilah-istilah langka tertentu yang muncul pada berbagai naskah, dengan harapan dapat mengungkap beberapa misteri dalam Sejarah Minangkabau]

Bunga Sari Manjari mungkin merupakan istilah yang cukup asing didengar oleh masyarakat sekarang, dan mungkin agak susah pula dibayangkan bentuknya seperti apa. Istilah bunga sari manjari ini jamak ditemukan pada tambo-tambo lama sebagai sejenis bunga yang menjadi pusaka Raja-Raja Minangkabau sejak jaman Sri Maharajo Dirajo. Tambo-tambo lama menyebutkan bahwa raja pertama di Gunung Marapi merupakan orang “nan manaruah bungo sari manjari” di Pulau Perca untuk pertama kalinya. Beberapa teks terkait ukiran pusako Minangkabau juga menyebutkan istilah ini, misalnya teks terkait motif Sikambang Manih berikut:

Kambang Manih bungo nan mulia

Timbalan Bungo Sari Manjari

Dicaliak Gunuang Mahameru

Batangkai babuah labek

Ba-lingka ba-aka cino

Ukia di Ulak Tanjuang Bungo

Pakaian Ranah Minangkabau

Latak di muko adok halaman

Ukia nan tagak surang

Puti bakuruang jo aturan

Baitu warih di Gudam Balai Janggo

Beberapa Kato Pusako lainnya yang terkait Ukiran Minang juga menyebutkan bunga ini, antara lain:

- Ukia banamo Bungo Janggi, sakaki samundam panuah, dibaliak Gunuang Mahameru, ditangahnyo tatandu bararak, kiri kanan baaka cino, kaliliang Bungo Sari Manjari

- Aka manjadi batang ukia, latak di papan rumah tanggo, bidang nan laweh papan ukia, bamain mungkin jo patuik, adat nan indak buliah tidak, putiak manyuruak dalam daun, raso umpamo putiak jo buah, indah talamun dalam itu, asa nan dari Sari Manjari, Bungo di Lereng Gunuang Marapi, harum satahun palayaran

- Bungo matohari ka punco ukia, rantak malam lingka balingka, gayo matohari nan jadi rasian, corak bulan mancari aka, dipetak ukia dibuek, mancari tenggang jo kalaka, maragam Bungo Sari Manjari, baitu alam salingka laweh, Alam Takambang Jadi Guru

- Dilingkuang paserek jo pasebang, salilik biliak nan dalam, kacubuang bungo baputiak, harum sarupo Sari Manjari, asa nan dari Ampek Angkek, Agam Biaro Balai Gurah

Hampir di setiap tempat kemunculannya, frasa Bungo Sari Manjari kerap disandingkan dengan istilah Gunung Mahameru, Lereng Gunung Marapi, Bunga Setangkai, Ulak Tanjuang Bungo, Bungo Janggi dan Gudam Balai Janggo. Tentunya ini mengindikasikan adanya posisi penting dan simbolisasi luar biasa pada bunga ini sampai harus disebut-sebut berulang kali, seakan menyiratkan sebuah jejak sejarah dan asal-usul, tentunya disamping statusnya sebagai salah satu pusaka leluhur Raja Minangkabau.

Menariknya, naskah KSRM menginformasikan bahwa Bungo Sari Manjari ini juga dijadikan nama istana oleh Dinasti Balai Bungo (keluarga Raja Ibadat di Sumpur Kudus), yaitu Istana Balai Bungo Sari Manjari yang terletak di Malayu Kampung Tangah Pagaruyung. Tak hanya itu, naskah KSRM juga menyisipkan sebuah kisah terkait Bungo Sari Manjari, yang disajikan dengan gaya bahasa bertutur yang mengalir seperti layaknya sebuah kaba, seperti dalam fragmen berikut:

Mangko Sari Maharajo Dirajo, takana kato guru nan tuo, disuruah cari sakuntum bungo, bungo satangkai kan pusako. Adopun bungo nan dicari, banamo Bungo Sari Manjari, saribu musim sarik dicari, taruhan dewa sapanjang hari, siapo dapek Sari Manjari, karajaan kakal di kamudian hari, turunan salamonyo mamagang nagari, walau zaman badukalo hari.

Dapeklah satangkai bungo, rianglah Sari Maharajo Dirajo, Bungo Satangkai namo tampeknyo, kudian kampuang badiri pulo. Mangko dapek satangkai bungo, disambahkan pado Upiak anak Rajo, Datuak di Ngalau riang jan suko, Rajo Puti sanang hatinyo. Mangko dijodohkan anak rajo, jodoh jan Sari Maharajo Dirajo, dijodohkan di Galundi Nan Baselo, Tanah Data Parumahan tampeknyo. Mangko banamo Puti Pamai, anak rajo banamo Bungo Satangkai, rajo puti bamahligai, junjuangan jadi rajo piawai. Adopun Sari Maharajo Dirajo, rajo gombang gagah parkaso, mamagang tampuak Pulau Paco, di Pulau Ameh Pusek Jalo.

Fragmen di atas menceritakan kisah kedatangan Sari Maharajo Dirajo ke Pulau Perca dengan mempersembahkan Bunga Sari Manjari kepada anak perempuan Datuak di Ngalau alias Niniak Indojati yang bernama Puti Pamai. Setelah persembahan itu, Sari Maharajo Dirajo dinikahkan dengan Puti Pamai, lalu diangkat menjadi raja menggantikan Niniak Indo Jati. Puti Pamai pun mendapat tambahan nama yaitu Puti Bungo Satangkai. Pada teks setelahnya, Sari Maharajo Dirajo kemudian disebut sebagai Raja “nan manaruah Bungo Sari Manjari, harumnyo saribu musim“. Atribut ini tentunya menjadi tambahan keterangan tentang Bunga Sari Manjari, yang sebelumnya disebut “saribu musim sarik dicari, taruhan dewa sapanjang hari“. Hal ini diluar kehebatannya yang disebutkan bisa menjadikan pemiliknya memegang kerajaan yang kekal, serta anak keturunannya senantiasa menjadi penguasa negeri dalam situasi dan kondisi apapun.

Narasi tentang keistimewaan dan kekeramatan Bunga Sari Manjari dalam naskah KSRM tidak berhenti pada kisah di atas saja. Pada episode berikutnya, yaitu beberapa generasi setelah masa kekuasaan Sari Maharajo Dirajo, diceritakan kisah peperangan antara Pariangan dengan Pasak Palinggam (sebuah negeri yang diidentifikasi berada di Pesisir Barat Sumatera dan namanya berasal dari pelafalan lokal Shiva Lingam). Pada perang yang disebut terjadi di lautan dan meluas hingga ke Negeri Aceh ini, Bunga Sari Manjari kembali dicari-cari. Meski demikian, fragmen ini seperti terputus-putus sehingga alur ceritanya tidak begitu jelas, terutama tentang pihak mana yang sebenarnya berperang. Pada teks ini terdapat narasi yang tidak logis yaitu: Negeri Pariangan yang berada di Lereng Gunung Marapi berperang melawan Pasak Palinggam di lautan (padahal Pasak Palinggam pun berada di pesisir). Anehnya, justru orang Pasak Palinggam yang merangsek ke Pariangan (namun disebut malah bersembunyi sambil mencari keris kesaktian dan Bunga Sari Manjari). Ketidaklogisan cerita ini semakin menjadi-jadi dengan ditemukannya keris kesaktian yang dicari-cari oleh orang Pasak Palinggam di Negeri Aceh, dan yang menemukan malah Raja Pariangan yang negerinya di berada di Lereng Gunung Marapi.

Tatkalo itu Nagari Pariangan, parang malawan Pasak Palinggam, parang bajoak di lautan, banyaklah urang mati karam. Adopun urang Pasak Palinggam, datang basambuni ka Pariangan, mancari karih kasaktian, basamo bungo kasayangan. Adopun bungo (nan) ka dicari, itulah Bungo Sari Manjari, untuang tahu urang nagari, Pasak Palinggam pai lari. Di Nagari Aceh sampailah parang, di siko dapek karih nan hilang, kumbali rajo babaliak pulang, sanang Pariangan Padang Panjang.

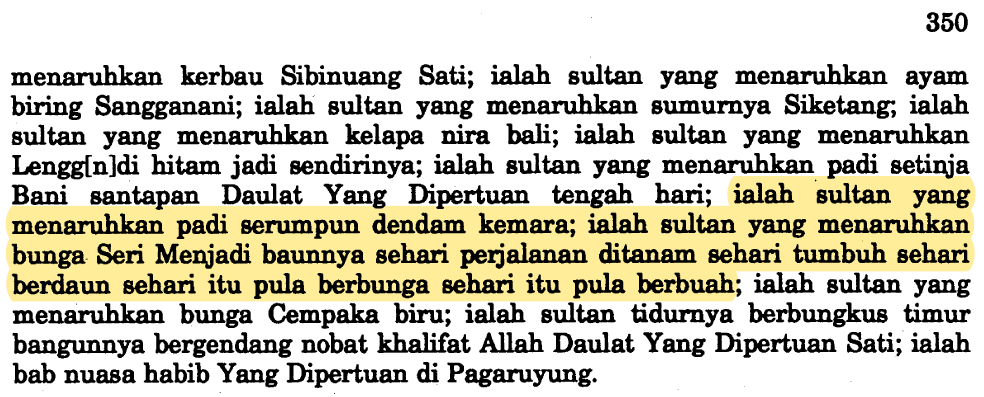

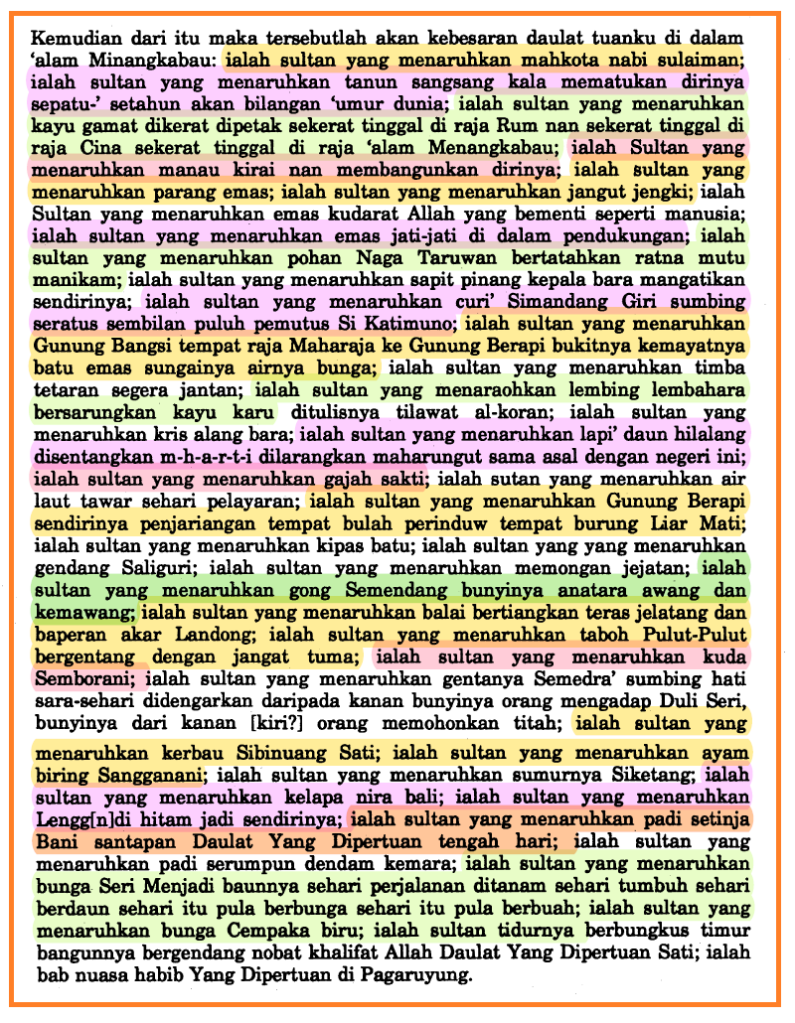

Lalu, benarkah Bunga Sari Manjari ini sehebat dan seistimewa yang digambarkan dalam naskah KSRM? Sayangnya naskah-naskah otentik dari tahun 1600an seperti surat-surat diplomatik Sultan Ahmadsyah tidak menggambarkan hal tersebut. Meskipun Bunga Sari Manjari tetap disebutkan sebagai semacam pusaka yang ditaruh oleh Sari Maharajo Dirajo, namun alih-alih menyebutkan atribut seperti “harumnyo saribu musim, saribu musim sarik dicari dan taruhan dewa sapanjang hari“ seperti tertulis di KSRM, naskah-naskah otentik ini umumnya menyebutkan keterangan Bunga Sari Manjari sebagai bunga yang “baunnya sehari perjalanan, ditanam sehari tumbuh, sehari berdaun – sehari itu pula berbunga, sehari itu pula berbuah“. Narasi senada juga ditemukan dalam surat Sultan Ahmadsyah lainnya kepada penguasa Kerinci, yang terungkap dalam laporan penelitian P. Voorhoeve tentang naskah Tambo Kerintji.

Dengan fakta ini, sudah seharusnya Bunga Sari Manjari dipandang sebagai sebuah simbolisasi yang menyiratkan asal usul dan jejak sejarah orang Minangkabau, yang memulai peradabannya dari Lereng Gunung Marapi. Hal ini juga sekaligus membantu pengidentifikasian aspek kepercayaan mereka pada saat itu, alih-alih menambahkan narasi yang tidak logis serta tidak konsisten dengan naskah otentik, mayoritas tambo dan kato pusako yang beredar luas dalam masyarakat Alam Minangkabau selama ini.

Patut juga menjadi perhatian, teks “ialah sultan yang menaruhkan bunga sari manjari” yang terdapat dalam surat Sultan Ahmadsyah di atas, sesungguhnya merupakan bagian kecil saja dari sebuah fragmen besar yang menjadi ciri khas mukaddimah surat-surat beliau, terutama yang ditujukan kepada anak keturunan, sapiah balahan dan kuduang karatan. Sultan Ahmadsyah yang memiliki keturunan Bendahara Negeri Perak dari pihak ibunya ini bertahta pada sekitar 1660-1690. Beliau dikenal sebagai Raja Pagaruyung yang paling produktif dalam urusan surat menyurat serta memiliki jaringan luas dengan para raja-raja Nusantara. Surat-surat Sultan Ahmadsyah juga merupakan narasi tertulis paling tua yang menyebutkan Raja-Raja Minangkabau sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain lewat jalur Sari Maharajo Dirajo, mirip dengan Sulalatus Salatin yang mengklaim Raja-raja Malaka juga keturunan Iskandar Zulkarnain dari jalur Sang Sapurba. Negeri Perak sendiri sebagai tempat asal ibu Sultan Ahmadsyah merupakan pelanjut dari Kesultanan Malaka setelah kejatuhan kerajaan tersebut. Kuat dugaan, Sultan Ahmadsyah menggunakan narasi Iskandar Zulkarnain ini untuk menghapus bayang-bayang kekuasaan Adityawarman beberapa abad sebelumnya.

Berikut adalah teks mukaddimah surat-surat Sultan Ahmadsyah yang dialih-aksarakan oleh Jane Drakard dalam bukunya “A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra“, yang terkadang disebut sebagai Tambo Pagaruyung oleh sementara kalangan.

Sekilas, beberapa kata pada alih aksara di atas mungkin terlihat janggal bagi orang Minangkabau. Namun ini tentunya tak lepas dari metode transliterasi dari Arab Melayu langsung ke Bahasa Indonesia, dengan tanpa memperhatikan kaidah fonetik Bahasa Minang. Ditambah lagi kemungkinan ada teks asli yang tidak terbaca. Meski demikian, jika alih aksara ini direkonsiliasi dengan tambo-tambo dan kato pusako yang beredar di Minangkabau, maka akan mudah sekali untuk mengenali istilah aslinya. Namun perlu dicatat, naskah asli surat Sultan Ahmadsyah ini tentu memiliki beberapa salinan di seantero Sumatra, dan masih disimpan oleh beberapa pihak secara bergenerasi, misalnya di Kerinci.

Menariknya, naskah KSRM yang diklaim sebagai kitab salasilah tertua di Alam Minangkabau, juga memuat banyak teks sanjungan terhadap Sari Maharajo Dirajo, seperti yang termaktub dalam Surat Sultan Ahmadsyah di atas. Meski demikian, jika dibandingkan langsung dengan masnuskrip otentik dari tahun 1600an ini, teks sanjungan dalam naskah KSRM terkesan cukup berbeda dan penuh dengan penambahan/penyisipan hal-hal baru yang inkonsisten dengan struktur kalimat. Sebagian narasi baru ini bahkan terlalu mirip dengan informasi yang umumnya ditemukan dalam teks Kaba Cindua Mato, sehingga kurang mencirikan narasi tambo pada umumnya (apalagi yang ditulis atas perintah Raja).

Selain itu, tidak semua hal yang muncul dalam Surat Sultan Ahmadsyah disebutkan dalam naskah KSRM, misalnya: mahkota nabi sulaiman, langgundi hitam, parang emas, janggut janggi, emas jatah jati patah diliuk dalam pendukungan, gunung barapi, buluh perindu tempat burung liar berhimpun mati, keris alang bari, gendang saliguri, balai bertiangkan teras jelatang dan berparan akar lundang, tabuh pulut-pulut bergentang dengan jangat tumo, timba tataran segara jantan dan sumur siketang.

Berikut adalah kompilasi dan perbandingan teks sanjungan terhadap Sari Maharajo Dirajo, antara naskah KSRM dengan Surat Sultan Ahmadsyah (SSA):

| No | Teks Sanjungan SMD dalam KSRM (1980an) | Teks Sanjungan SMD dalam SSA (1600an) |

| 1 | Nan manaruah Tampuak Sangseto Kalo | Tanun Sangseto Kalo, mematukkan dirinya sendiri, sepatuk setahun akan bilangan umur dunia |

| 2 | Nan manaruah Singgasano Reno Mutu Manikam | tidak ada, namun di Tambo Kerinci disebut Kursi Singgasana Carano Gadang |

| 3 | Nan manaruah Ameh Simanduang Sari | Emas Kudrat Allah, Emas Jatah Jati, Patah diliuk dalam Pendukungan |

| 4 | Nan manaruah Sibak Sari Pandai Basi | tidak ada |

| 5 | Nan manaruah Kayu Kamat Tabagi Tigo, jikok batamu kayu katigonyo, umua dunia sudah sampai, tando nagari ka kiamat | Kayu Gamat Dikerat Tiga, tidak ditemukan atribut umur dunia sudah sampai jika ketiganya bertemu. Pada SSA atribut ini milik Tanun Sangseto Kalo |

| 6 | Nan manaruah Batang Nago Taran | Pohon Nago Taran Bertatahkan Ratna Mutu Manikam |

| 7 | Nan manaruah Upiah Pinang Sakti, mangucuik-kan diri ka dirinyo, dihunikan baruak karamat bakti, rajo baruak di rimbo hano | Sapit Pinang Kepala Baruk; Upiah Pinang Kapalo Baruak |

| 8 | Nan manaruah Karih Sampono Ganjo Erah, banamo Curiak Cumatang Giri, sumbiang saratuih sambilan puluah | Curik Simandang Giri, Sumbing Seratus Sembilan Puluh, Pemutus Sikatimuno |

| 9 | Nan manaruah Lambiang Batataran Saga Jantan, saruangnyo kayu gaharu, tatarannyo baukia kayu candano | Lembing Lembuhara Nan Bertataran Sagar Jantan, Sarungnya Kayu Garu; Tulisnya Salawat/Tilawat al-Quran |

| 10 | Nan manaruah Lapiak Daun Hilalang, jikok tibo kandak dek rajo, lapiak tabang mambao bagindo | Lapiak Daun Hilalang, direntangkan m-h-a-r-t-i (?), dilarangkan maharungut, sama asal dengan negeri ini |

| 11 | Nan manaruah Momongan Jantan, tujuah gunuang bumi mangapuang | Memongan Jantan |

| 12 | Nan manaruah Aguang Simanduang Bumi, buninyo tagantuang di awang-awang | Gong Semendang/Sigagar Antu, bunyinya antara awang dan kemawang |

| 13 | Nan manaruah Cimpago Biru, harum sarantang palayaran | Bungo Cimpago Biru |

| 14 | Nan manaruah Bungo Sari Manjari, harumnyo saribu musim | Bungo Sari Manjari, baunnya sehari perjalanan, ditanam sehari tumbuh, sehari berdaun – sehari itu pula berbunga, sehari itu pula berbuah |

| 15 | Nan manaruah Kalapo Nyiua Gadiang, kalo jan taduang di tandannyo, sipasan bajampo lalok, ula gadang lalok di dahan | Kelapa Nira Bali |

| 16 | Nan manaruah Sungai Ameh Aianyo Bungo | Sungai Emas Airnya Bunga |

| 17 | Nan manaruah Bukik Bagombak Balantai Batu | Bukit Bagombok Sati; Balai Batu Lantai Batu |

| 18 | Nan manaruah Batu Luak jan Gunuang Katujuahnyo | Gunung Bongsu, tempat segala wali Allah diam |

| 19 | Nan manaruah Tujuah Sungai Tujuah Muaro | Air Laut Tawar Sehari Pelayaran |

| 20 | Nan manaruah Kipeh Batu, sakali rajo mangipeh, tujuah gunuang buni mangapuang | Kipas Batu |

| 21 | Nan manaruah kamuniang sakti, cahayo cewang ka langik tinggi | tidak ada |

| 22 | Nan manaruah Padi Satampang Baniah, makan sasuok kanyang samusim, untuak disantok tangah hari | Padi Satampang Baniah, Santapan Daulat Yang Dipertuan Tengah Hari |

| 23 | Nan manaruah Padi Sarumpun Rindang Kamarau, untuak disantok di malam hari | Padi Serumpun Dendam Kemara, Santapan Daulat Yang Dipertuan |

| 24 | Nan manaruah Ayam Kinantan, kinantan banamo pautan pato, pakan manyasok di tangah-tangah, bakukuak di Gunuang Marapi | tidak ada |

| 25 | Nan manaruah Ayam Biriang, biriang banamo Singgunani, makannyo di puncak Gunuang Ledang, bakukuak di Gunuang Marapi | Ayam Nan Biriang Sanggonani |

| 26 | Nan manaruah Kabau Sibinuang Putiah, naniang jan labah di daguaknyo | Kabau Sibinuang Sati |

| 27 | Nan manaruah Gajah Sakti, manjago muaro katujuahnyo | Gajah Sakti |

| 28 | Nan manaruah Kudo Si Gumarang, ringkiknyo sampai ka awan tinggi, tagantuang di awan kalimayang | tidak ada |

| 29 | Nan manaruah Samburani, kudonyo kancang tabang balari, jikoknyo kudo kancang balari, manampuah koto jan nagari, tujuah ratuih dalam sahari, jikoknyo kudo tabang manyisik, di ateh awan tari manari, ka lauik pai mandi, ka talago pai minum, ka pulau mancari makan, pulang ka darek babarito | Kuda Sembarani, gentanya semedra, sumbing hati sara sehari, didengarkan daripada kanan bunyinya orang menghadap Duli Seri, bunyinya dari kiri orang memohonkan titah |

Dengan begitu banyaknya jejak naskah-naskah kuno Jambi dan Kerinci yang telah dibukukan, juga essay S. Paranavitana, dan kali ini kandungan surat Sultan Ahmadsyah (dari sekian banyak surat beliau dan sebagian sudah diteliti dan dibukukan oleh Jane Drakard) yang termaktub didalam naskah KSRM, agaknya kita dapat menduga betapa luasnya wawasan literatur dan kekayaan imajinasi sang penulisnya. Meskipun demikian, informasi yang terkandung di dalam dua pasal KSRM, khususnya yang menceritakan silsilah Raja-Raja di Gunung Marapi dan Raja-Raja Pagaruyung di Balai Janggo, secara umum konsisten dengan beberapa tambo yang dikenal luas, terlepas adanya indikasi penambahan narasi baru.

Kembali ke awal pembahasan, tentunya pembaca masih penasaran tentang hakikat Bunga Sari Manjari yang telah dibahas panjang lebar ini. Sebagai sebuah simbol yang menyiratkan asal usul dan jejak sejarah orang Minangkabau yang memulai peradabannya dari Lereng Gunung Marapi, kita tentu perlu mengetahui kaitan bunga ini dengan aspek kepercayaan mereka pada saat itu.

Bunga Sari Manjari yang kemudian dikenal sebagai daun ruku-ruku ini, disebut sebagai Tulsi/Tulasi Manjari (holy basil) di India sana. Bunga ini (beserta seluruh pohonnya) dianggap suci dan memiliki peran yang sangat penting dalam kepercayaan Hindu. Umat Hindu menganggapnya sebagai manifestasi dewi Tulasi di bumi; yang dianggap sebagai avatar dari Lakshmi (istri Wisnu). Persembahan daunnya dianjurkan dalam ritual pemujaan Wisnu dan avatarnya, seperti Krishna dan Vithoba. Secara tradisional, tulasi ditanam di tengah halaman tengah rumah umat Hindu. Tanaman ini dibudidayakan untuk tujuan keagamaan, dan untuk minyak atsirinya.

Setiap bagian tanaman Tulasi Manjari dihormati dan dianggap suci. Bahkan tanah di sekitar tanaman itu juga dianggap suci. Padma Purana menyatakan seseorang yang dikremasi dengan ranting Tulasi Manjari di tumpukan kayu pemakamannya akan memperoleh moksha (tempat di kediaman Wisnu Vaikuntha). Jika tongkat Tulasi Manjari digunakan untuk menyalakan lampu untuk Wisnu, itu seperti mempersembahkan ratusan ribu lampu kepada dewa. Jika seseorang membuat pasta dari kayu Tulasi Manjari kering (dari tanaman yang mati secara alami) dan mengoleskannya ke tubuhnya untuk memuja Wisnu, maka itu bernilai beberapa puja biasa dan ratusan ribu Godan (sumbangan sapi). Air yang dicampur dengan daun Tulasi Manjari diberikan kepada orang yang sekarat untuk mengangkat jiwa mereka yang telah meninggal ke surga.

Jika memang benar bahwa Sari Maharajo Dirajo adalah orang pertama yang membawa Bunga Sari Manjari ke Pulau Perca, tepatnya untuk kegiatan persembahan/peribadatan di Pariangan (Par-hyangan), tentunya kita bisa menafsirkan bahwa raja inilah yang membawa ajaran Hindu untuk pertama kalinya ke Gunung Marapi, sehingga menjadi unsur kepercayaan baru yang mewarnai kehidupan penduduk awal Lereng Marapi. Mereka sebelumnya teridentifikasi sebagai penganut ajaran Jainism yang sangat menghormati Indera. Yang jelas, kita tidak pernah tahu, kapan tepatnya Bunga Sari Manjari yang sebelumnya dianggap sangat suci (dan tak boleh dimakan ini), akhirnya malah menjadi makanan sehari-hari orang Minangkabau, karena sekarang namanya sudah berganti menjadi daun ruku-ruku 🙂

[Disclaimer: Artikel ini mengandung beberapa informasi yang bersumber dari naskah KSRM. Investigasi mendalam pada naskah ini mengindikasikan adanya fabrikasi cerita, nama tokoh dan nama tempat serta saduran cerita dari berbagai sumber yang sudah dimodifikasi sehingga tidak akurat lagi. Ditemukan juga indikasi penambahan dan sisipan cerita yang kurang jelas sumbernya, atau bersifat imajinasi penulisnya, sehingga orisinalitas dan validitas naskah ini kurang bisa dipastikan. Meski demikian, ada beberapa bagian dari naskah ini yang terindikasi bersumber dari catatan asli dan akurat yang ditulis oleh Yamtuan Patah pada tahun 1800an di pengungsiannya, terutama untuk silsilah Raja-Raja Pagaruyung pasca Sultan Ahmadsyah, meski fisik manuskrip catatan ini belum bisa dipastikan keberadaannya. Sebagian artikel-artikel terdahulu ditulis sebelum proses investigasi di atas menghasilkan kesimpulan, oleh karenanya kehati-hatian pembaca untuk menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi selengkapnya. Fokus utama MozaikMinang tetap pada analisa, investigasi dan interpretasi terhadap istilah-istilah langka tertentu yang muncul pada berbagai naskah, dengan harapan dapat mengungkap beberapa misteri dalam Sejarah Minangkabau]

Kaba Cindua Mato merupakan salah satu cerita rakyat paling penting di Alam Minangkabau setelah Kaba Anggun Nan Tongga, Kaba Malin Dewa Nan Gombang Patuanan (Kaba Sutan Pangaduan) dan Kaba Bongsu Pinang Sibaribuik. Keempat kaba tradisi tersebut diklasifikasikan sebagai Tareh Runuik dalam kategorisasi Kaba Tareh yang disusun alm Emral Djamal Dt. Rajo Mudo, pewaris dan penulis dari buku Alih Aksara Kitab Salasilah Rajo-Rajo di Minangkabau.

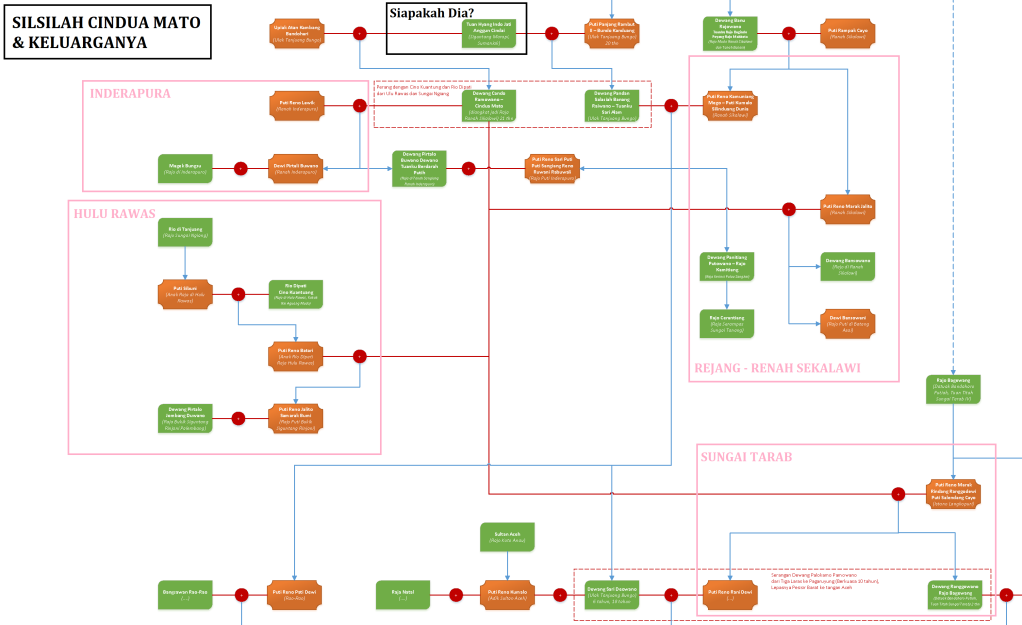

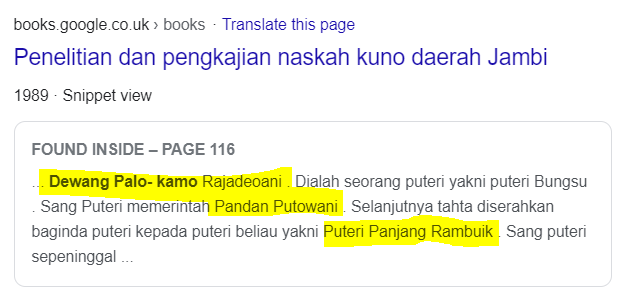

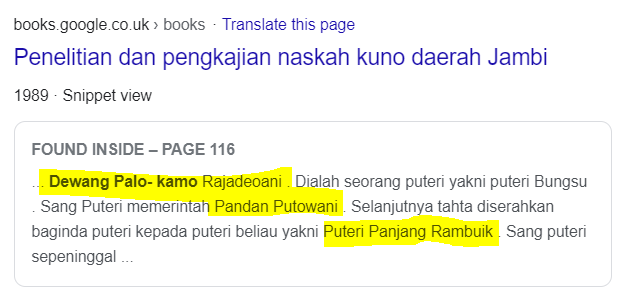

Menariknya, dalam buku tersebut, terdapat nama raja Dewang Cando Ramowano dalam Dinasti Balai Gudam Pagaruyung yang menjabat sebagai Raja Alam Pagaruyung. Dewang Cando Ramowano menjadi tokoh penting yang akan mengkaitkan Dinasti Malayapura Adityawarman ke Dinasti Balai Gudam yang nantinya akan bersambung ke Dinasti Balai Janggo lewat cicitnya yang bernama Dewang Pandan Banang Sutowano (Yang Dipertuan Batu Hitam). Kaitan Dewang Cando Ramowano ke Adityawarman diperoleh dari ibu angkatnya yaitu Puti Panjang Rambuik II (Bundo Kanduang) yang merupakan cicit dari Adityawarman lewat jalur ibunya (Puti Bungsu, Puti Reno Silinduang Bulan) dan kakeknya (Dewang Baramah Sanggowano Ananggawarman, putra Adityawarman).

Silsilah Puti Bungsu – Ananggawarman – Adityawarman ini diperkirakan berasal dari interpretasi terhadap naskah kuno Jambi yang menyebutkan Puti Salareh Pinang Masak adalah anak dari Rajo Baramah (yang kemudian ditafsirkan sebagai Ananggawarman). Meski demikian, belum ditemukan catatan eksplisit tentang hubungan Ananggawarman dengan Puti Salareh Pinang Masak karena perbedaan timeline yang sangat jauh (Ananggawarman berkuasa 1376 menurut Prasasti Saruaso II, yang merupakan prasasti terakhir di Tanah Datar, sementara Puti Salareh Pinang Masak berkuasa sejak 1460 di Jambi).

Sementara itu, pengidentikan Puti Panjang Rambuik II ke tokoh Bundo Kanduang dalam Kaba Cindua Mato adalah satu hal yang baru mengemuka dalam satu dekade terakhir di diskusi-diskusi internet. Dan inipun sepertinya juga disandarkan kepada naskah kuno Jambi yang menceritakan kisah ditentangnya pernikahan Puteri Panjang Rambuik dgn Anggun Cindai Nan Gurawan (Hiang Indojati) – seorang kerabat Raja Sumanik – oleh adik Puteri Panjang Rambuik yang bernama Raja Megat Dianjung (Raja Muda Renah Sekelawi – Rejang Lebong). Tokoh Raja Muda Renah Sekelawi ini diidentikkan dengan sosok Rajo Mudo dalam Kaba Cindua Mato. Konsekuensinya, Anggun Cindai Nan Gurawan pun diidentikkan dengan tokoh Bujang Salamat dalam Kaba Cindua Mato. Menariknya, nama Raja Megat Dianjung hilang sama sekali dari KSRM dan berubah menjadi Dewang Banu Rajowano (Tuanku Rajo Bagindo/Poyang Rajo Mahkota).

Sekilas terlihat pengkaitan antara informasi yang bersumber dari Prasasti Amogaphasa (yang menyebutkan Adityawarman), Prasasti Saruaso II (yang menyebutkan Ananggawarman), Naskah Kuno Jambi (yang menyebutkan Puti Salareh Pinang Masak sebagai anak Rajo Baramah), Undang-Undang Piagam Negeri Jambi (yang menyebutkan Puti Bungsu adalah adik dari Puti Salareh Pinang Masak), dan tentunya Kaba Cindua Mato (yang menyebutkan Bundo Kanduang).

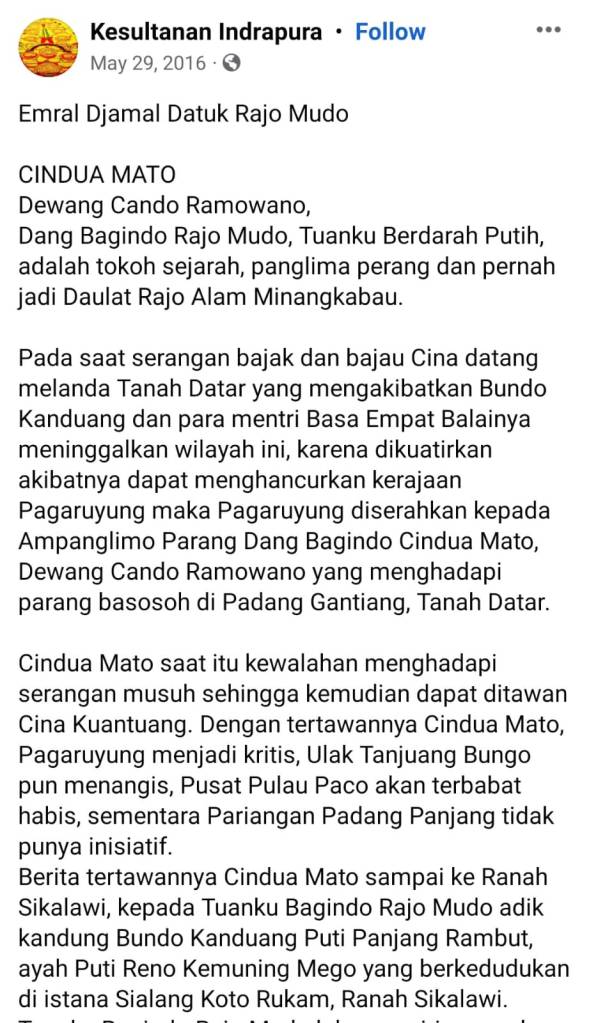

Silsilah dan keluarga Raja Dewang Cando Ramowano dalam KSRM sangat identik dengan tokoh Cindua Mato yang jamak dikenali masyarakat dalam Kaba Cindua Mato yang sering dipentaskan dalam bentuk opera dan randai, meskipun tidak pernah ada penyebutan nama Cindua Mato secara eksplisit di dalam buku ini. Meski demikian, kesan kemiripan karakter dan lingkaran dalam keluarga Raja Dewang Cando Ramowano dengan sosok Cindua Mato ini agaknya terkonfirmasi dalam jejak tulisan penulis sendiri, yang masih bisa ditemukan di media sosial.

Tulisan yang diunggah pada akun media sosial Kesultanan Inderapura ini memberikan penjelasan lebih detail terhadap sosok Dewang Cando Ramowano, yang pada kesempatan ini diasosiasikan sekaligus dengan tokoh Cindua Mato, Dang Bagindo Rajo Mudo, Daulat Rajo Alam Minangkabau dan Tuanku Berdarah Putih. Nama-nama ini tentunya akrab di telinga penikmat Kaba Cindua Mato dan muncul juga dalam historiografi wilayah bekas Kesultanan Inderapura. Dalam profil Wikipedia-nya, alm Emral Djamal Dt. Rajo Mudo tercatat terlibat cukup intens dalam penulisan sejarah kesultanan ini.

Menurut laman tersebut, sejak tahun 1989, beliau mulai menelusuri, meneliti, dan menulis sejarah Kesultanan Inderapura atas permintaan Sutan Boerhanoeddin Sultan Firmansyah Alamsyah, ahli waris Kerajaan Kesultanan Inderapura. Hal ini supaya sejarah kerajaan tersebut tidak tenggelam begitu saja karena lokasi Inderapura yang saat itu sangat terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan. Sulit membayangkan bahwa Kerajaan Inderapura pada masa lalu berdiri di wilayah ini, dan sulit mempercayai bahwa daerah ini dulu adalah wilayah yang besar dan ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa dari seluruh dunia. Penelitian tersebut kemudian dimuat di Harian Singgalang dalam bentuk tulisan bersambung dan naskah Ranji Raja-Raja di Kesultanan Inderapura yang dimiliki oleh Sutan Boerhanoeddin, dan dipublikasikan pada Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara VIII di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 26–28 Juli 2004.

Kembali ke sosok Cindua Mato dalam kaba, wilayah Pesisir Selatan, khususnya kawasan Lunang dan Inderapura memang memiliki versi sendiri tentang tokoh ini. Meski dalam kaba versi standar nama-nama daerah ini tidak tersebutkan, faktanya di Lunang ada Rumah Gadang Mande Rubiah yang diyakini sebagai rumah pengungsian milik Bundo Kanduang, ibu dari Dang Tuanku dalam Kaba Cindua Mato. Bahkan makam Cindua Mato pun terdapat di daerah ini, meski terlihat tidak cukup tua karena sudah direnovasi.

Kembali ke Naskah KSRM yang saya baca ini, saya mencoba menuangkan silsilah dari keluarga dekat Dewang Cando Ramowano ke dalam diagram Visio di atas, untuk membuktikan seberapa mirip struktur keluarga raja yang berkuasa 21.5 tahun ini dengan keluarga yang disebutkan dalam Kaba Cindua Mato. Hasilnya seperti terlihat pada diagram silsilah atau ranji di atas. Tercatat wilayah Selatan Minangkabau menjadi tempat favorit bagi Raja Dewang Cando Ramowano untuk membina hubungan keluarga, dimana 3 dari 4 istrinya berasal dari kawasan tersebut, yaitu:

- Puti Reno Batari dari Hulu Rawas (adik dari Rio Depati Ulu Rawas yang dikalahkan oleh Cando Ramowano dalam Perang Pagaruyung-Ulu Rawas, perang kolosal yang diceritakan dalam Kaba Cindua Mato). Meski demikian, nama ini tidak disebutkan dalam Kaba Cindua Mato.

- Puti Reno Lauik dari Inderapura (tokoh ini juga tidak disebutkan dalam Kaba Cindua Mato). Perkawinan Cando Ramowano dengan Puti Reno Lauik ini kemudian menurunkan Dewang Pirtalo Buwano Tuanku Berdarah Putih, Raja di Alam Jayo Tanah Sangiang (Ranah Inderapura).

- Puti Reno Marak Jalito dari Renah Sikalawi, Rejang Lebong Bengkulu.

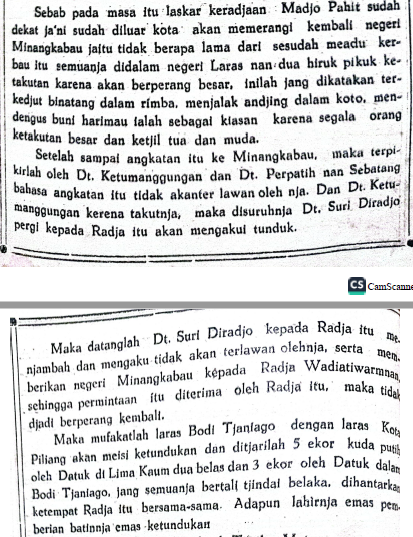

- Puti Reno Marak Rindang Ranggodewi (Puti Salendang Cayo Istano Langkapuri), keturunan Rajo Bagewang, Datuak Bandaharo Putiah, Tuan Titah Sungai Tarab IV. Inilah satu-satunya istri Dewang Cando Ramowano yang berasal bukan dari kawasan Selatan Minangkabau. Dari pernikahan ini kemudian lahir Puti Reno Rani Dewi yang akan menjadi istri dari Raja Alam berikutnya yaitu Dewang Sari Deowano. Raja yang periode kekuasaannya diwarnai dengan serangan-serangan dari Selatan, yang tampaknya merupakan episode lanjutan dari konflik Pagaruyung-Ulu Rawas di era Cando Ramowano . Namun kali ini pelakunya adalah Dewang Palokamo Pamowano dari kawasan Tiga Laras, yang sempat berkuasa 10 tahun di Pagaruyung. Disinyalir, konflik-konflik dengan durasi sepanjang hampir 40 tahun ini (1490-1528), bernuansa perebutan Tuah Kerajaan Sriwijaya yang terlenggang ke Alam Minangkabau dan Tanah Melayu (Malaka), dan meninggalkan kawasan tradisionalnya di wilayah Batanghari Sembilan.

Demikianlah visualisasi silsilah dan keluarga inti Raja Dewang Cando Ramowano dalam naskah KSRM di atas. Sekilas terlihat ada kesan fusi historiografi antara Kaba Cindua Mato yang jamak diketahui masyarakat Minangkabau dengan fakta-fakta lapangan di wilayah Selatan Minangkabau, khususnya di wilayah Kesultanan Inderapura, yang mungkin ditemukan dalam penelusuran dan penelitian sejarah Kesultanan Inderapura yang disinggung sebelumnya. Secara kebetulan, wilayah-wilayah yang disebut di atas secara bersama-sama merupakan calon wilayah Provinsi Puncak Andalas yang sedang diusulkan.

Hal penting lainnya yang perlu dicatat tentunya terkait sosok ayah dari Dewang Cando Ramowano, yaitu Tuan Hyang Indo Jati yang disebut juga Anggun Cindai Nan Gurauan. Tokoh ini disebut sebagai orang keramat dan sakti yang lahir di lingkungan Istana Puri Pagaruyung, dan sejak muda sudah bekerja di sana sebagai Pucuak Karajo. Sedangkan ibu dari Cando Rawano disebut sebagai Upiak Atani, Kambang Nan Tuo Istana Pertuanan Balai Gudam. Dalam bahasa sekarang kedua orang tua Cando Ramowano ini berprofesi sebagai Kepala Staf Istana dan Kepala Pelayan Istana. Kedua orang tua Cando Ramowano ini dikenal sebagai Bujang Salamat dan Kambang Bandahari dalam Kaba Cindua Mato.

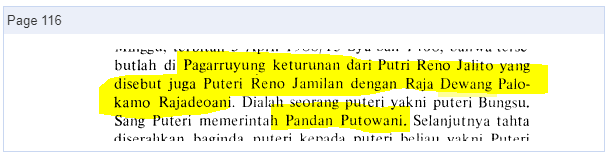

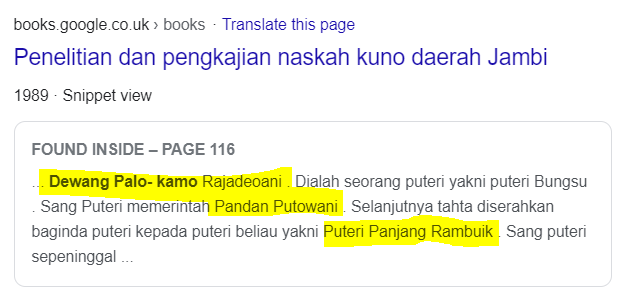

Penelusuran Google Books menemukan satu buku berjudul “Penelitian dan pengkajian naskah kuno daerah Jambi, Volume 2” yang terbit pada 1989 menyebutkan nama Puteri Panjang Rambuik, Hiang Indonjati, kaum Kerabat Raja Sumanik, Anggun Cindai Nan Gurawan, dan Dewang Palokamo Rajadeowani. Semua nama ini juga tercantum dalam KSRM meskipun kadang ada pelafalan yang berubah semisal Deowani menjadi Deowano, dan Putowani menjadi Putowano. Secara kebetulan, buku Alih Aksara Kitab Salasilah Rajo-Rajo di Minangkabau menyebutkan bahwa EDRM dan ACRS (keduanya penulis KSRM) mendapatkan “hak menyalin” (fotokopi) naskah asli pada tanggal 20 Juli 1989 setelah menjalani proses berguru secara adat dengan Daniar Panglimo Limo Sutan selama kurang lebih tiga bulan.

Buku yang sama juga menuliskan perkawinan antara Dewang Palokamo Rajadeowani dengan Puteri Reno Jalito yang disebut juga dengan Puteri Reno Jamilan. Naskah KSRM menyebut nama Puti Reno Jalito (adik dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang) sebagai istri dari Dewang Palokamo Rajo Indera Deowano, sedangkan nama Puti Jamilan yang banyak disebut pada tambo-tambo lain sama sekali tidak disebutkan. Tokoh Puti Jamilan disebutkan dalam tambo sebagai istri Anggang Dari Lauik, meski demikian tambo-tambo tersebut tidak bisa memastikan apakah beliau ini anak atau adik dari Datuak Suri Dirajo. Hal ini disebabkan informasi tersebut terbungkus oleh kiasan bahwa “telur anggang itu jatuh kepada rumah Datuak Suri Dirajo“.

Namun tentu saja menjadi pertanyaan, dari susur galur dan keluarga mana Anggun Cindai Nan Gurauan ini berasal? Dalam naskah KSRM cuma disebut dari Bukik Siguntang-guntang Marapi namun tinggal di Sumaniak di masa kecilnya. Hal ini menarik, karena di kemudian hari Anggun Cindai Nan Gurauan ini menikah dengan Puti Panjang Rambuik II, Raja Alam Perempuan yang berkuasa di Istana Ulak Tanjuang Bungo selama 20 tahun, dan keturunannya kemudian menjadi hulu dinasti patrilineal Raja-Raja Pagaruyung hingga raja terakhir Sultan Alam Bagagarsyah dari Dinasti Balai Janggo.

[Disclaimer: Artikel ini mengandung beberapa informasi yang bersumber dari naskah KSRM. Investigasi mendalam pada naskah ini mengindikasikan adanya fabrikasi cerita, nama tokoh dan nama tempat serta saduran cerita dari berbagai sumber yang sudah dimodifikasi sehingga tidak akurat lagi. Ditemukan juga indikasi penambahan dan sisipan cerita yang kurang jelas sumbernya, atau bersifat imajinasi penulisnya, sehingga orisinalitas dan validitas naskah ini kurang bisa dipastikan. Meski demikian, ada beberapa bagian dari naskah ini yang terindikasi bersumber dari catatan asli dan akurat yang ditulis oleh Yamtuan Patah pada tahun 1800an di pengungsiannya, terutama untuk silsilah Raja-Raja Pagaruyung pasca Sultan Ahmadsyah, meski fisik manuskrip catatan ini belum bisa dipastikan keberadaannya. Sebagian artikel-artikel terdahulu ditulis sebelum proses investigasi di atas menghasilkan kesimpulan, oleh karenanya kehati-hatian pembaca untuk menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi selengkapnya. Fokus utama MozaikMinang tetap pada analisa, investigasi dan interpretasi terhadap istilah-istilah langka tertentu yang muncul pada berbagai naskah, dengan harapan dapat mengungkap beberapa misteri dalam Sejarah Minangkabau]

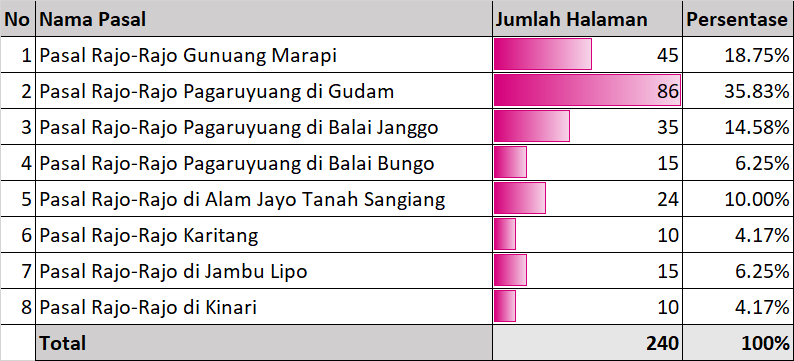

Kitab Salasilah Rajo-Rajo di Minangkabau diklaim sebagai kitab salasilah tertua di Alam Minangkabau, setidaknya menurut edaran (iklan) peluncuran buku alih aksaranya di Malaysia. Kitab ini terdiri dari delapan pasal dengan muatan informasi utama berupa silsilah raja-raja, hubungan perkawinan raja-raja, pergantian kekuasaan antara raja-raja dengan keturunannya, dan ringkasan peristiwa penting yang terjadi pada masa raja-raja tersebut berkuasa. Total terdapat 240 halaman yang terbagi kedalam delapan pasal yang menceritakan silsilah dan kisah Raja-Raja di Minangkabau dari berbagai dinasti. Berikut adalah pembagian porsi masing-masing pasal di dalam KSRM menurut jumlah halamannya:

Terlihat pada tabel di atas bahwa Pasal Rajo-Rajo Pagaruyuang di Gudam sangat mendominasi isi kitab ini, dengan persentase nyaris 36% dari keseluruhan kitab, atau lebih dari sepertiga isi kitab. Hal ini tentulah sangat mencolok, padahal Episode Balai Gudam hanya berlangsung sekitar 200 tahun saja, yaitu sejak Adityawarman (Dewang Palokamo Rajo Indera Deowano) naik tahta pada 1347 M hingga turun tahtanya Dewang Pandan Banang Sutowano (Yang Dipertuan Batu Hitam) pada sekitar 1556 M. Sementara, Episode Balai Janggo yang terentang sepanjang 260 tahun, yaitu sejak Sultan Alif I (Yamtuan Bakilap Alam Rajo Bagewang) naik tahta pada 1560 M hingga runtuhnya Pagaruyung di era Perang Padri, hanya diceritakan dalam 35 halaman saja, atau sekitar 14% dari isi kitab.

Tentu saja kita memahami bahwa Pasal Balai Gudam turut menceritakan peristiwa yang terjadi jauh sekali sebelum tahun Adityawarman mengawali kekuasaannya di Minangkabau. Peristiwa-peristiwa penting seperti pindahnya pusat Kerajaan Bukit Seguntang dari Bukit Kualo Ranjani ke Kualo Batanghari yang merupakan ibukota Malayu Tapi Air turut diceritakan disini, padahal kurunnya adalah di sekitar tahun 682 M, sebagaimana tercatat pada Prasasti Kedukan Bukit. Selanjutnya, peristiwa Invasi Chola yang berakibat runtuhnya Sriwijaya dan mengungsinya Samara Vijayatunggavarman (Rajo Mangkuto Bungsu Roman) ke Sumpur Sirenopuro juga dimasukkan ke dalam pasal ini. Terusirnya Chola oleh Datuak Sinaro yang gagah berani juga tak luput dari muatan naskah ini. Tokoh Datuak Sinaro ini kemudian merintis berdirinya Kerajaan Dharmasraya, dimana salah satu keturunan rajanya yaitu Adityawarman, pada akhirnya memindahkan pusat kekuasaannya ke Bukit Gombak, Tanah Datar. Secara umum, Pasal Balai Gudam inilah yang dapat disebut mewakili posisi KSRM sebagai sebuah kitab Kronik Malayu-Minangkabau yang menceritakan lintasan sejarah Malayu, Sriwijaya, Dharmasraya hingga Minangkabau.

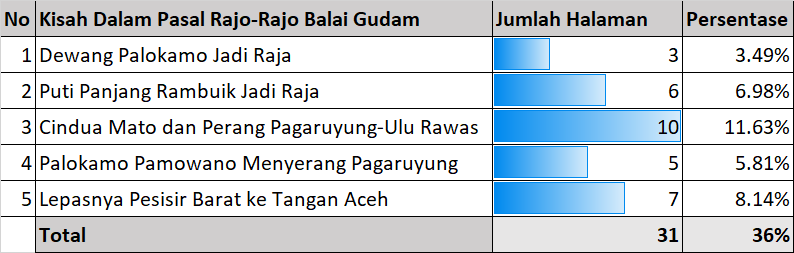

Namun bukan hanya panjang lintasan sejarah yang diulas pasal ini yang membuat jumlah halamannya sangat mendominasi. Pasal besar ini ternyata juga menjadi rumah bagi begitu banyak kisah-kisah sepanjang 31 halaman, yang disajikan dengan gaya bahasa bertutur yang mengalir seperti layaknya sebuah kaba, misalnya Kaba Bonsu Pinang Sibaribuik. Cerita tentang lepasnya Pesisir Barat Minangkabau kepada Aceh merupakan salah satu fragmen terpanjang di dalam KSRM yang dipaparkan dengan sangat detail di dalam Pasal Balai Gudam ini. Kedalaman detailnya hanya disaingi oleh cerita tentang peperangan Pagaruyung-Ulu Rawas di zaman Cindua Mato (Dewang Cando Ramowano) dan kisah tentang serangan Dewang Palokamo Pamowano ke Pagaruyung pada era yang hampir bersamaan dengan kurun lepasnya Pesisir Barat Minangkabau ke tangan Aceh. Tokoh sentral dalam cerita lepasnya Pesisir Barat ke tangan Aceh dan jatuhnya Pagaruyung ke tangan Palokamo Pamowano adalah orang yang sama yaitu Raja Dewang Sari Deowano. Raja Alam Pagaruyung ini memerintah selama 24 tahun dalam dua periode (6 tahun dan 18 tahun, dengan jeda 10 tahun di antara kedua periode itu, karena Pagaruyung sedang dikuasai oleh Palokamo Pamowano). Berikut adalah ringkasan jumlah halaman pada fragmen-fragmen ala Kaba yang terdapat dalam pasal ini.

Secara total, fragmen perkawinan Dewang Sari Deowano dan Puteri Ratna Kemala Aceh yang berakhir dengan lepasnya Rantau Tiku Pariaman ke tangan Aceh ini terdiri dari hampir 500 kata dan diulas dalam 7 halaman berturut turut. Sebagai perbandingan, fragmen peperangan Pagaruyung-Ulu Rawas (kisah Cindua Mato) disajikan dalam 10 halaman, dan fragmen kudeta Palokamo Pamowano diulas dalam 5 halaman. Tentu saja keberadaan kisah-kisah yang direntang panjang ini menjadi pembeda paling signifikan antara pasal Balai Gudam dengan pasal-pasal lain yang lebih fokus kepada silsilah raja, hubungan perkawinan, pergantian kekuasaan dan ringkasan peristiwa penting. Total 36% dari 86 halaman Pasal Balai Gudam dihabiskan untuk menceritakan rincian kisah-kisah ini, termasuk di dalamnya adalah gambaran tentang pelbagai suasana hati yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang dikisahkan.

Karakter tulisan dalam Pasal Balai Gudam ini tentunya sangat kontras jika dibandingkan dengan Pasal Rajo-Rajo Pagaruyuang di Balai Janggo. Di antara semua pasal di dalam KSRM, sepertinya Pasal Balai Janggo inilah yang mempunyai mantagi yang paling memikat pembacanya. Pada awal permulaan pasal sudah disajikan gaya bahasa agung layaknya titah seorang Raja kepada hamba rakyatnya. Suasana magis nan berwibawa sangat terasa pada prolog Pasal Balai Janggo ini. Perhatikan cuplikan berikut:

Hai sakalian manusia …

Katahuilah dek angkau:

Pulai nan bapangkek naiak, maninggakan rueh jan buku

Manusia nan batingkek turun, maninggakan barih jan balabeh

Katahuilah dek angkau sakalian:

Pucuak puhun nan di ateh, pucuak ranji latak di bawah

Urek puhun nan di bawah, urek ranji cari ka ateh

Mangko katahuilah dek angkau:

Hai sakalian anak sidang manusia …

Asa Rajo turun tamurun, asa Puti sunduik basunduik

Manitiak titah dari Rajo, mambasuik kandak dari Puti

Mangko katahuilah dek angkau:

Hai sakalian urang Pulau Paco …

Adopun Rajo kito, Rajo di Ulak Tanjuang Bungo

Nan ba Mahligai Puri Patuanan, iyolah di Malayu Kampuang Dalam

Nan ba Balai Gudam, di dalam Nagari Pagaruyuang

Pasal Balai Janggo diulas sepanjang 34 halaman dan isinya benar-benar fokus kepada silsilah raja, hubungan perkawinan, pergantian kekuasaan dan ringkasan peristiwa penting seperti tragedi berkuah darah terbunuhnya Rajo Naro di masa Perang Padri. Pasal ini dicirikan dengan gaya bahasa singkat, padat, jelas dan tegas layaknya titah seorang Raja kepada penulis istana yang disuruh mencatatkan silsilah dirinya. Satu hal lagi yang mencolok dari Pasal Balai Janggo adalah gaya bahasa berdialog (kepada rakyat/pembaca) dengan nada memerintah, memberitahu dan atau menghimbau, dan disertai juga dengan petuah-petuah khusus. Gaya bahasa berwibawa ini juga menjadi ciri khas dari surat-surat dan titah-titah Sultan Ahmadsyah kepada rakyat dan anak keturunannya. Perhatikan bait-bait berikut:

Hai sakalian urang nan mampabincangkan Tambo di Alam ko …

Adokah angkau mandanga tantang Langik Nan Tujuah Pitalo?

Adokah angkau mandanga tantang Bumi Nan Tujuah Pitalo?

Adokah angkau mandanga tantang Puti Nan Tujuah Badunsanak?

Itulah Puti nan maninggakan Pincuran Tujuah di Sungai Tarab

Hai manusia laki laki jan parampuan …

Katahuilah sakalian:

Di dalam laku jan parbuatannyo, ka jadi suri tauladan dek angkau

Jikok manih angkau lulua, jikok paik angkau muntahkan

Jikok baiak gunokan dek angkau, jikok busuak buang dek angkau

Jikok buruak simpan dek angkau, karano nan buruak utang diparbaiki

Jikok tak angkau parbaiki, simpan dahulu dek angkau

…

Terakhir, patut juga diperhatikan bahwa Pasal Balai Janggo adalah pasal yang paling sedikit mengkaitkan dirinya kepada tokoh-tokoh yang disebutkan pada pasal lainnya, kecuali kepada tokoh-tokoh utama pendiri Alam Minangkabau seperti Datuak Suri Dirajo, Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Hal ini tentulah tidak mengherankan karena Dinasti Balai Janggo mengambil alih kepemimpinan Kerajaan Pagaruyung dengan legitimasi sebagai Dinasti Asli Minangkabau Pariangan dari jalur Dinasti Bungo Setangkai dan Bukit Batu Patah, yang merupakan keturunan Puti Reno Sudah (Istana Bungo Setangkai, Sungai Tarab) dan sudah bergenerasi memegang posisi Rajo Adat di Buo.

Pasal Balai Janggo hanya mengkaitkan diri satu kali saja ke Raja Balai Gudam terakhir yaitu Yang Dipertuan Batu Hitam, dengan tanpa menyebutkan nama aslinya (Dewang Pandan Banang Sutowano) seperti tertulis pada Pasal Balai Gudam. Padahal nama asli ayah dan kakeknya justru disebutkan pada tempat yang berbeda. Nama tersebut adalah Dewang Patualo Sanggowano Rajowano (ayah) dan Dewang Cando Ranggowano (kakek, dalam Pasal Balai Gudam cuma disebut Dewang Ranggowano saja). Dewang Cando Ranggowano sendiri adalah putra dari Dewang Cando Ramowano (Cindua Mato) yang kisahnya diulas panjang di dalam Pasal Balai Gudam. Patut juga diperhatikan bahwa nama-nama bergelar Dewang ini cenderung tidak umum dalam tradisi penamaan pada Dinasti Bunga Setangkai karena gelar Yang Dipertuan sudah mereka gunakan sejak leluhur mereka, yaitu Daulat Yang Dipertuan Batu Patah yang dipaksa menyingkir oleh Adityawarman dari Sungai Tarab. Berikut adalah fragmen terkait pengkaitan Pasal Balai Janggo ke Raja Balai Gudam terakhir:

Sajaklah pindah Rajo kito, Daulat Yang Dipatuan Batu Hitam

Mangko piatulah Gudam, mangko sunyi Pagaruyuang

Jatuah pilihan pado kamanakan, nan juo minantu Patuanan

Itulah Yamtuan Rajo Garo, banamo Sultan Bakilap Alam

Adopun Yamtuan Rajo Garo, gala Daulat Yang Dipatuan Maharajo Indo

Banamo Sultan Alif Johan Bardaulat fil Alam, Rajo Alam Minangkabau

Pada teks di atas, Pasal Balai Janggo cukup memperkenalkan bahwa Sultan Alif adalah kemenakan dari Raja sebelumnya yang bertahta di Gudam, yang telah pindah tanpa disebutkan kemananya dalam pasal ini. Semua ciri khas dan kekhususan ini seolah memberi kesan bahwa Pasal Rajo-Rajo Pagaruyuang di Balai Janggo ini sebenarnya adalah manuskrip yang berdiri sendiri, meskipun ada nama-nama khas Balai Gudam yang sepertinya disisipkan kemudian. Hal ini tentu sangat masuk akal karena menurut ceritanya, naskah silsilah Raja-Raja Pagaruyung ini ditulis ulang oleh juru tulis Yamtuan Patah (Sultan Alam Muningsyah Abdul Fatah) pada saat pengungsian beliau di Rantau Kuantan, setelah secara ajaib selamat dari tragedi pembunuhan keluarga Kerajaan Pagaruyung di Koto Tangah pada tahun 1809. Tentunya agak susah membayangkan bahwa kisah-kisah panjang yang tertera dalam Pasal Balai Gudam ikut ditulis dalam situasi genting tersebut, meskipun kisah-kisah tersebut sekarang dianggap sebagai penutup celah dari 200 tahun Periode Gelap Sejarah Minangkabau.

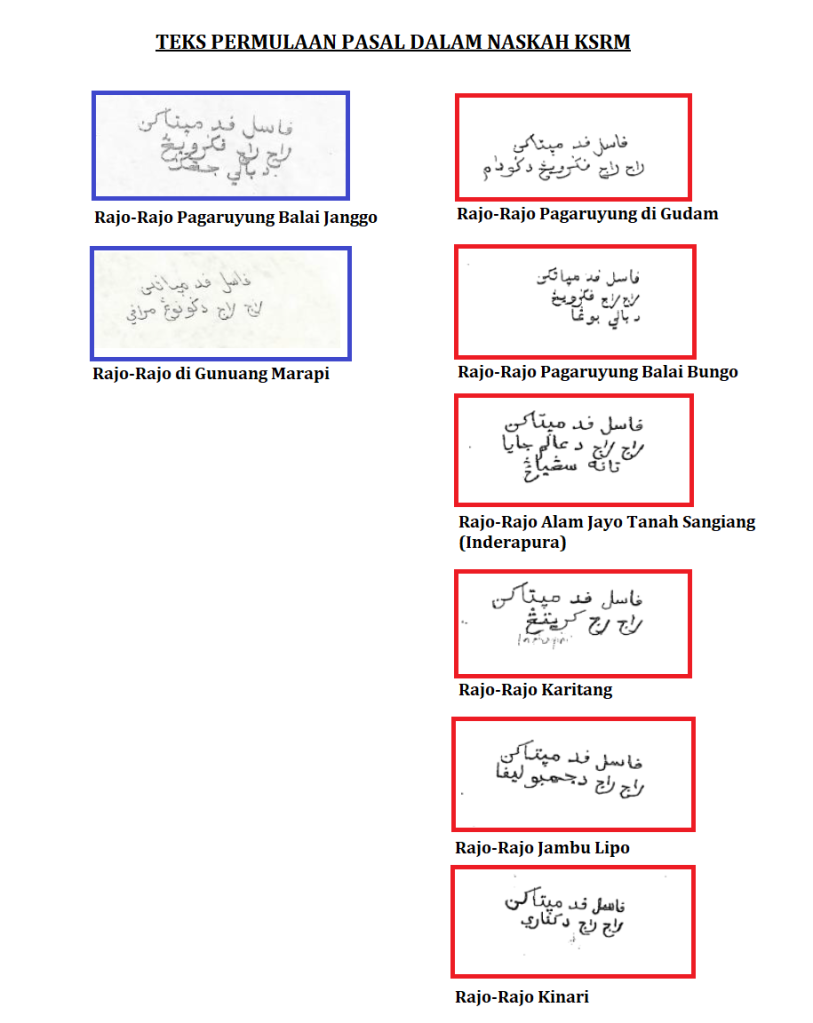

Akhirul kalam, mungkin kekhususan Pasal Balai Janggo inilah yang membuat naskah KSRM (yang sempat punya banyak nama dalam satu dekade terakhir) diburu dan dicari oleh para pemburu Silsilah Raja Pagaruyung. Tentunya lebih masuk akal jika dokumen penting yang dicari-cari itu berisikan informasi tentang kekerabatan dari Raja-Raja Pagaruyung yang memerintah dalam kurun 200 tahun terakhir saja, setidaknya hingga masa Perang Padri. Sebagai penutup, mungkin bisa pula disimak perbedaan style (gaya penulisan) Arab Melayu pada delapan pasal yang menyusun Kitab Salasilah Rajo-Rajo di Minangkabau ini.

[Disclaimer: Artikel ini mengandung beberapa informasi yang bersumber dari naskah KSRM. Investigasi mendalam pada naskah ini mengindikasikan adanya fabrikasi cerita, nama tokoh dan nama tempat serta saduran cerita dari berbagai sumber yang sudah dimodifikasi sehingga tidak akurat lagi. Ditemukan juga indikasi penambahan dan sisipan cerita yang kurang jelas sumbernya, atau bersifat imajinasi penulisnya, sehingga orisinalitas dan validitas naskah ini kurang bisa dipastikan. Meski demikian, ada beberapa bagian dari naskah ini yang terindikasi bersumber dari catatan asli dan akurat yang ditulis oleh Yamtuan Patah pada tahun 1800an di pengungsiannya, terutama untuk silsilah Raja-Raja Pagaruyung pasca Sultan Ahmadsyah, meski fisik manuskrip catatan ini belum bisa dipastikan keberadaannya. Sebagian artikel-artikel terdahulu ditulis sebelum proses investigasi di atas menghasilkan kesimpulan, oleh karenanya kehati-hatian pembaca untuk menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi selengkapnya. Fokus utama MozaikMinang tetap pada analisa, investigasi dan interpretasi terhadap istilah-istilah langka tertentu yang muncul pada berbagai naskah, dengan harapan dapat mengungkap beberapa misteri dalam Sejarah Minangkabau]

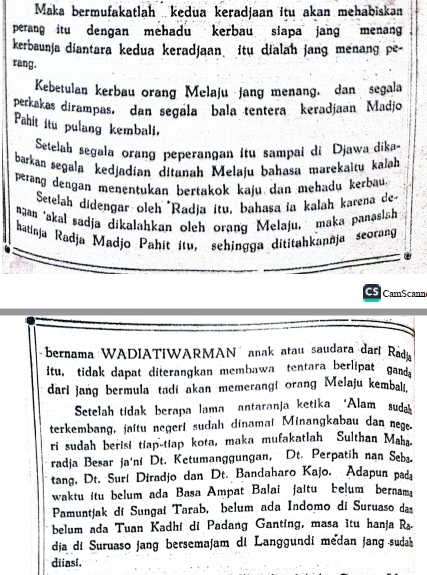

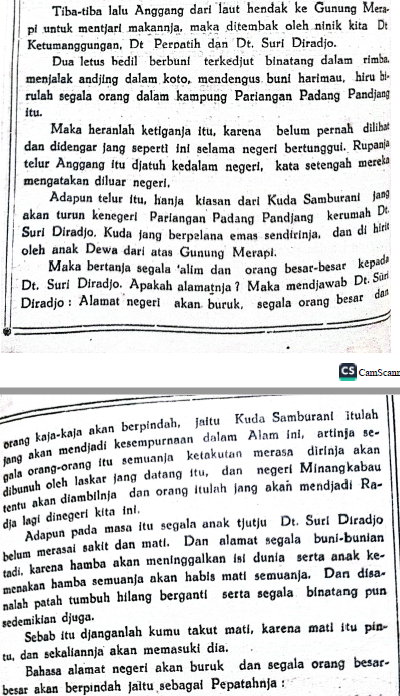

Dalam sejarahnya, Alam Minangkabau pernah kedatangan sosok penting yang dinamakan Anggang Dari Lauik. Dalam Tambo disebut sebagai berikut:

Anggang nan datang dari lauik, ditembak dek Datuak Nan Baduo,

Badia sadantam duo latuihnyo, jatuahlah talua anggang ka bumi nangko

Anggang nan datang dari lauik, tabang sarato jo mangkuto,

Dek baiak budi nan manyambuik, pumpun kuku patah paruahnyo