Datuak Katumanggungan adalah salah satu tokoh sentral dan founding father dalam perjalanan Sejarah Minangkabau. Sebagai salah seorang peletak dasar Adat Minangkabau dan pendiri Sistem Kelarasan di Alam Minangkabau, bersama-sama dengan adiknya, Datuak Parpatiah Nan Sabatang, mereka berdua merupakan pemimpin politik de-facto pada zamannya (diperkirakan sekitar 1325 M – 1347 M). Mayoritas Tambo menginformasikan bahwa Datuak Katumanggungan adalah seorang Rajo di Alam Minangkabau, bukan hanya sekedar pemimpin di dalam Kelarasan Koto Piliang, atau dalam lingkup Kerajaan Bunga Setangkai yang dipimpinnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari status dirinya yang merupakan putra dari raja sebelumnya yaitu Sri Maharajo Dirajo, atau dalam naskah KSRM diidentifikasi dengan nama Rajo Natan Sangseto Sangkalo (atau Sang Sapurba). Peng-identifikasi-an ini tentunya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui rekonsiliasi dengan naskah-naskah lainnya, karena berita baru yang bergantung pada periwayatan tunggal lazimnya membutuhkan validasi sebelum dapat dipercaya. Dalam Agama Islam, terdapat pembelajaran dari metode Imam Bukhari dalam menyeleksi hadits-hadits dan berita hingga mendapatkan hadits yang shahih dan berkualitas. Umumnya, berita yang terpercaya (mutawatir) diriwayatkan oleh banyak sumber (minimal 10), yang kesemuanya bersepakat atas satu masalah, dan ditambah beberapa syarat lainnya. Sedangkan berita dengan periwayatan tunggal (hadits ahad) baru dapat diterima jika menunjukkan indikasi kebenaran yang tidak terbantahkan.

Mayoritas Tambo menyebutkan nama kecil Datuak Katumanggungan adalah Sutan Paduko Basa (atau Puto Paduko Basa menurut versi KSRM). Informasi dari naskah Tambo Minangkabau yang kini tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, di bawah kode Cod. Or. 1745 menyebutkan gelar Maharaja Diraja juga disandang Datuak Katumanggungan ketika dewasa, bahkan gelar ini disebutkan dalam salinan cap resmi beliau. Inskripsi pada stempel tersebut (dalam Aksara Arab-Melayu/Jawi) berbunyi: “Inilah cap Datuk Katemanggungan nan banama Maharaja Diraja”. Di atas dan di bawah stempel terdapat anotasi (keterangan): “Matlab Datuk Katemanggungan jua adanya nan bergelar Sultan Paduka Besar; adapun Datuk Katemanggungan itu ialah Nan Tuah pada Laras Kota Piliang adanya. Inilah cap besar kepada segala anak cucu Datuk Katemanggungan pada tiap2 lu[h]ak dan laras dan pada tiap2 batang rantau, lalu ke laut nan sedidis, ombak nan be[r]debur”. Tambo tempat stempel ini ditemukan ditulis tahun 1824 dan manuskrip aslinya masih bisa dilacak fisiknya hingga sekarang di Perpustakaan Universitas Leiden.

Meskipun demikian, naiknya Datuak Katumanggungan ke puncak kekuasaan di Kerajaan Bunga Setangkai tidak semata-mata hanya karena faktor keturunan Sri Maharajo Dirajo. Sempat terjadi dinamika perebutan kekuasaan dan pertikaian yang memanas dengan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, adik seibunya yang memimpin Kelarasan Bodi Caniago, sebelum Datuak Katumanggungan akhirnya diakui sebagai pemimpin utama (Rajo Alam, Pamuncak Adat Koto Piliang, Pamuncak Tigo Luhak) di Alam Minangkabau.

Faktor perbedaan asal usul keturunan disinyalir menjadi awal mula ketidakharmonisan kedua saudara seibu ini. Terdapat tambo yang menceritakan kisah Sutan Balun (nama kecil Datuak Parpatiah Nan Sabatang) lari ke wilayah Pesisir Barat, setelah bertengkar dengan Sutan Paduko Basa yang tega menghina asal usul ayahnya yang orang biasa (saudagar) dan bukan dari kalangan raja-raja (bangsawan). Pertengkaran masa kecil ini kemudian berkembang ke soal perbedaan pemikiran mereka di masa muda, utamanya soal ketidaksepahaman tentang penerapan Undang-Undang Tarik Balas. Undang-undang ini bertujuan agar sesuatu kejahatan atau kesalahan seseorang akan mendapat balasan setara atau setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, misalnya, jika seseorang membunuh, maka hukuman yang pantas diterimanya adalah dibunuh juga. Datuak Katumanggungan masih sepakat dengan hukum ini, namun Datuak Parpatiah ingin mereformasinya demi kebaikan masyarakat banyak, terutama untuk memutus siklus dendam yang berkepanjangan.

Perbedaan pendapat tentang Undang-Undang Tarik Balas yang keras ini disinyalir menjadi faktor utama lahirnya dua aliran pemikiran, yang kemudian berevolusi menjadi dua kelarasan yang mereka pimpin. Datuak Katumanggungan mengembangan sistem politik Koto Piliang, dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang mengembangkan sistem politik Bodi Caniago. Lareh Koto Piliang lebih bercirikan “aristokratis”, dimana kekuasaan tersusun pada strata-strata secara bertingkat dengan wewenangnya bersifat vertikal, sesuai dengan pepatahnya manitiak dari ateh (menetes dari atas). Sementara Lareh Bodi Caniago bercirikan “demokratis” dimana kekuasaan tersusun berdasarkan prinsip egaliterian dengan wewenang bersifat horizontal, sesuai dengan pepatahnya mambasuik dari bumi (membersit dari bawah). Secara struktural, ajaran kedua kelarasan ini pada akhirnya mempengaruhi pola kehidupan sosial-politik masyarakat Minangkabau di kemudian hari, termasuk kecenderungan “dualisme” yang terlihat dalam masyarakat Minangkabau.

Konflik berikutnya di antara kedua tokoh ini adalah terkait pembagian wilayah antara dua kelarasan yang mereka dirikan. Pada awalnya, nagari-nagari yang masuk ke dalam Lareh Koto Piliang adalah: Tanjung Gadang Mudik sampai Laut Nan Sedidih, Gunung Marapi Hilir dan sekeliling gunung seluruhnya. Sementara yang masuk Lareh Bodi Caniago adalah daerah Mudik hingga Padang Tarab Hilir. Sedangkan Nagari Pariangan Padang Panjang tidak termasuk kepada nagari yang dibagi menjadi dua kelarasan. Sebab nagari ini adalah nagari tertua dalam Alam Minangkabau. Sehingga masyarakat disana mempunyai satu kelarasan yang bernama Lareh Nan Panjang, yang wilayahnya adalah Sahiliran Batang Bangkaweh sampai ke Guguk Sikaladi Hilir, terus ke Bukit Tembesi Bertupang Mudik.

Meskipun wilayah kelarasan sudah dibagi, pada kenyataannya di setiap nagari selalu menyela orang yang berasal dari dua kelarasan tadi, dan yang paling banyak adalah dari Kelarasan Koto Piliang. Perbedaan jumlah pengikut ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Perselisihan antara kedua orang besar itu tidak dapat didamaikan oleh seisi Alam Minangkabau karena keduanya sama-sama keras.

Selanjutnya terjadilah peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh Kelarasan Koto Piliang karena jumlah rakyatnya lebih banyak dibandingkan Kelarasan Bodi Caniago. Maka pada masa itu berdirilah pusaka perang yaitu “Jikalau lari mengisi ketundukan, jikalau alah berumpun habu (menjadi abu: mengisi penampun abu), jikalau seri berjabat tangan“. Karena Kelarasan Bodi Caniago merupakan pihak yang kalah, maka mereka harus mengisi penampun abu kepada Kelarasan Koto Piliang. Penampun abu ini wajib dibayar dengan lima ekor kuda oleh Datuk-Datuk di Lima Kaum Dua Belas Koto dan tiga ekor kuda putih oleh Datuk-Datuk dari Nagari Nan Tigo, yaitu dari Nagari Tanjung Sungayang. Semua kuda harus diberi bertali cindai dan dibawa ke Nagari Sungai Tarab Salapan Batur. Kuda yang delapan ekor itu gunanya akan jadi emas pemberi (penjemput menantu) oleh orang Lareh Bodi Caniago kepada orang Lareh Koto Piliang, tetapi batinnya akan jadi pengisi ketundukan dari kekalahan berperang tadi .

Kekalahan Laras Bodi Caniago membuat Datuak Parpatiah Nan Sabatang merasa sakit hati. Beliau bahkan berniat hendak membunuh Datuak Katumanggungan. Konon, pada suatu malam beliau masuk ke Nagari Sungai Tarab hendak mencari Datuk Katumangguangan namun tidak bertemu. Karena marah dan kecewa maka ditikamnya sebuah batu besar di kampung Kurimbang Batu Halang dengan kerisnya yang bernama Siganja Erak sehingga batu itu tembus. Lalu dihentakkan lagi dengan tongkat besinya sehingga tembus pula. Batu yang ditikam itu sampai kini masih terdapat di tepi sawah di Ulak Kampung Budi, tidak jauh dari Kurimbang Batu Halang. Begitu juga dengan batu yang ditikam di Lima Kaum sampai sekarang masih ada di kampung Balai Batu. Kedua batu inilah yang kemudian disebut Batu Batikam. Namun, versi lain menyebutkan batu ini berlobang akibat ditikam oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang sebagai pertanda sumpah setia pengukuhan perdamaian, untuk mengakhiri perselisihan paham dengan Datuak Katumanggungan.

Setelah Datuk Katumanggungan memenangkan peperangan tadi, beliau mengganti nama nagari Lima Kaum Dua Belas Koto menjadi Gajah Gadang Patah Gading, dan nagari Tanjung Sungayang dinamakan Tanjung Sungayang Nan Batujuah. Pemberian nama-nama baru ini lagi-lagi membuat Datuak Parpatiah Nan Sabatang sakit hati. Perselisihan pendapat di antara kedua tokoh ini terus berlanjut, misalnya dalam perkara hukum ekonomi seperti penetapan ukuran timbangan cupak dan gantang, juga terkait hukum pidana, yaitu tentang kewajiban bersumpah bagi terpidana. Namun, pada akhirnya kedua Datuk ini menyadari mudharat yang timbul jika mereka terus berbantah-bantahan dan berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum yang akan dipakai oleh masyarakat. Keduanya akhirnya sepakat bahwa setiap hukum harus diuji dan dibanding serta dipakai pada tempatnya masing-masing.

Dengan tercapainya kesepakatan dan perdamaian ini maka secara de-jure Datuak Katumanggungan pun diakui sebagai Rajo Alam, meski sebelumnya beliau secara de-facto sudah memenangkan perang melawan Kelarasan Bodi Caniago. Selanjutnya, kedua kelarasan menyepakati untuk saling bersemenda, yaitu mempersatukan orang-orang Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago dalam ikatan perkawinan, untuk lebih menguatkan tali persaudaraan dan mencegah perpecahan serupa di masa depan.

Namun tak lama setelah peristiwa perdamaian di atas, Alam Minangkabau dihadapkan kepada masalah baru yaitu datangnya Anggang Dari Lauik. Dalam Tambo disebut sebagai berikut:

Anggang nan datang dari lauik, ditembak dek Datuak Nan Baduo,

Badia sadantam duo latuihnyo, jatuahlah talua anggang ka bumi nangko

Anggang nan datang dari lauik, tabang sarato jo mangkuto,

Dek baiak budi nan manyambuik, pumpun kuku patah paruahnyo

Mayoritas peneliti Sejarah Minangkabau menafsirkan Anggang Dari Lauik ini sebagai sosok Adityawarman yang datang untuk menginvasi Alam Minangkabau. Hal ini dapat teridentifikasi karena ada semacam kekhasan dalam gaya bahasa Tambo Minangkabau dalam menggambarkan tokoh-tokoh antagonis yang datang hendak menyerang atau menguasai Alam Minangkabau. Tokoh-tokoh atau kelompok tersebut biasanya disimbolkan dengan sosok nama binatang, misalnya Jawi Orok (Chola), Ruso Ameh atau Rusa Besar dari Lautan (Sang Sapurba), dan tentu saja Anggang dari Lauik ini. Apalagi mahkota dari jaman Majapahit memang sangat mirip dengan tanduk mahkota burung enggang. Mayoritas tambo menyebutkan Anggang ini akhirnya dinikahkan dengan anak Datuak Suri Dirajo (mamak dari Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang), karena disebutkan telur enggang itu jatuh di rumah Datuak tersebut. Tambo Dt. Sangguno Dirajo menyebutkan, Anggang dinikahkan dengan Puti Reno Mandi, sedangkan Tambo Dt. Toeah menyebutkan nikahnya dengan Puti Jamilan. Sementara naskah KSRM menyebutkan Adityawarman (Dewang Palokamo Rajo Indera Deowano) menikahi Puti Reno Jalito (adik dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang) di Ulak Tanjuang Bungo, Saruaso. Setakat ini, naskah KSRM adalah satu-satunya sumber berita yang menyebutkan rincian pernikahan ini berikut silsilah keturunan Adityawarman bergenerasi ke atas, serta anak cucunya bergenerasi ke bawah.

Kedatangan Anggang dari Lauik ini praktis mengakhiri kekuasaan Datuak Katumanggungan sebagai seorang Rajo dan Pamuncak Luhak Nan Tigo, karena Anggang ini menjadi penguasa baru di Alam Minangkabau. Sebuah Tambo asal Payakumbuh keluaran tahun 1955 memberikan deskripsi yang cukup rinci tentang peristiwa kedatangan Anggang dari Lauik, hingga tersingkirnya Datuak Katumanggungan dari posisinya sebagai Rajo. Tambo ini cukup bermurah hati menerangkan istilah-istilah kiasan yang biasa dipakai, bahkan menyebutkan Anggang ini sebagai Raja Wadiatiwarman. Belum dapat dipastikan apakah nama ini memang tercatat demikian sedari ratusan tahun yang lampau, atau baru saja ditambahkan setelah menyebarnya berita tentang penemuan Prasasti Amoghapasa di kompleks percandian Padang Roco, pada tahun 1911. Perbedaan penulisan Adityawarman dan Wadiatiwarman tentu menjadi tanda tanya disini.

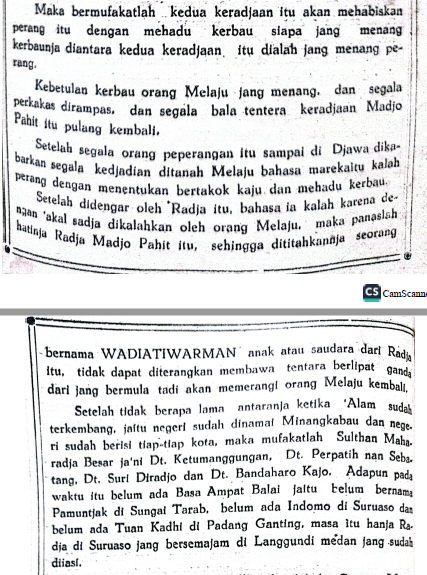

Namun, hal yang paling penting dari Tambo Payakumbuh ini adalah terkait peristiwa Adu Kerbau yang dinyatakan benar-benar terjadi. Narasi Tambo ini menjelaskan Adu Kerbau terjadi sebagai penyelesaian masalah antara perang berlarut-larut antara orang Malayu dengan balatentara Jawa dari Majapahit. Seperti juga tersebut dalam Hikayat Raja Pasai, kerbau orang Malayu akhirnya menang, namun disini tidak disebutkan bahwa adu kerbau itu dilakukan dengan mengadu kerbau besar Jawa dengan anak kerbau Malayu yang dipasangi pisau di kepalanya. Yang jelas, kekalahan adu kerbau ini (kekalahan hanya dengan akal) membuat murka Raja Majapahit. Alhasil, justru tentara tambahan yang dikirimkan dengan jumlah berlipat ganda untuk memerangi orang Malayu kembali. Raja tersebut memerintahkan Wadiatiwarman yang merupakan saudaranya untuk memimpin bala tentara baru tersebut. Inilah yang menjadi alasan Manankabwa, tercatat sebagai negeri taklukan Majapahit dalam Negarakertagama.

Sementara itu di pihak orang Malayu, peristiwa bersejarah kemenangan melawan tentara Jawa hanya dengan adu kerbau ini dirayakan dengan mengubah nama negerinya menjadi Manang Kerbau. Tentunya yang dimaksud negeri Malayu disini adalah nagari-nagari yang mengikuti paham Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, sebab pada zaman itu seluruh Pulau Sumatra disebut Bumi Malayu karena belum ada pengkhususan tertentu. Sadar akan bahaya besar yang sudah di depan mata, para pemimpin Minangkabau saat itu pun menyelenggarakan musyawarah darurat. Keputusan dari Datuak yang bertiga adalah menyerahkan saja kekuasaan Alam Minangkabau ini kepada Wadiatiwarman (Anggang Dari Lauik) supaya selamat segala anak cucu Datuak Suri Dirajo beserta seluruh rakyat.

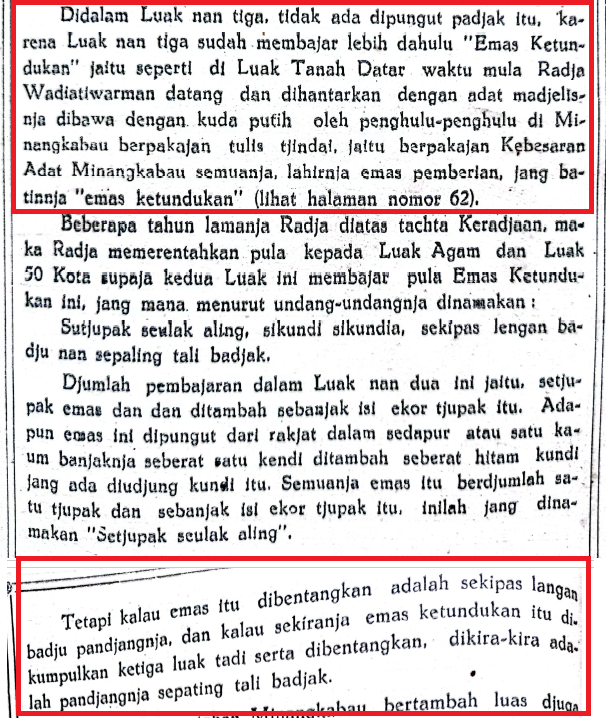

Sesampainya Angkatan Perang Majapahit di Minangkabau, Raja Datuak Katumanggungan meminta mamaknya, Datuak Suri Dirajo untuk pergi menghadap Wadiatiwarman untuk mengakui ketundukan. Maka datanglah Datuak Suri Dirajo kepada Wadiatiwarman, menyembah dan mengakui bahwa tidak akan terlawan olehnya bala tentara Majapahit tersebut. Dalam pengakuan ketundukan itu, Negeri Minangkabau diserahkan secara sukarela kepada Wadiatiwarman dengan syarat rakyat negeri tidak dibinasakan. Selain itu, permintaan ketundukan ini disertai pula dengan pemberian delapan ekor kuda putih bertali cindai (5 ekor dari Datuak-Datuak di Lima Kaum Duabelas Koto, 3 ekor dari Datuak-Datuak Kelarasan Bodi Caniago), ditambah pemberian emas dari Tiga Luhak dalam jumlah yang sangat besar. Emas itu jika direntangkan akan selebar lengan baju, dan panjangnya sepanjang tali bajak. Seluruh emas dan kuda tadi dihantarkan dengan kuda putih oleh para Penghulu Luhak Nan Tigo di Minangkabau ke hadapan Wadiatiwarman, dengan adat majelis dan dengan memakai pakaian Tulis Cindai, yaitu Pakaian Kebesaran Adat Minangkabau. Di lahirnya disebut emas pemberian, namun di batinnya adalah emas ketundukan. Wadiatiwarman menerima kesepakatan ini dengan senang hati, dan emas ketundukan itupun dibawa ke Majapahit.

Meski demikian, Raja Wadiatiwarman tetaplah seorang Raja yang keras perintahnya (kejam), terutama kepada Negeri Sungai Tarab dan sekitarnya, tempat kediaman Datuak Katumanggungan (raja yang lama). Akhirnya, bermufakatlah kedua Kelarasan hendak mengambil Wadiatiwarman sebagai semenda, yaitu dengan mempersembahkan seorang istri dan membangunkan sebuah istana untuknya, dengan restu Daulat Yang Dipertuan Batu Patah, seorang Rajo Usali di kawasan tersebut. Maka setelah itu, berpindahlah Daulat Yang Dipertuan Batu Patah tadi dari istananya dengan membawa tujuh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan, serta tiga orang hulubalang. Kemudian setelah itu didirikan istana baru untuk tempat Raja Wadiatiwarman memerintah, baru setelah itu dia menikah dengan Puti Jamilan anak atau adik dari Datuk Suri Dirajo. Tampaknya, keberadaan Daulat Yang Dipertuan Batu Patah inilah yang menyebabkan Raja Wadiatiwarman terganggu wibawanya, sehingga ketundukan Dua Kelarasan, Pemberian Emas dari Tiga Luhak, dan turun tahtanya Datuak Katumanggungan pun belumlah cukup untuknya.

Setelah semua prosedur pemindahan kekuasaan selesai, barulah damai Alam Minangkabau. Dalam Tambo dinyatakan bahwa baik Laras Koto Piliang maupun Laras Bodi Caniago, keduanya adalah Hamba Rakyat Yang Maha Mulia bagi Yang Dipertuan Raja Wadiatiwarman, dalam artian akan senantiasa disayangi dan dimuliakan daripada rakyat taklukan lainnya. Inilah asal muasal sebenarnya dari adagium Luhak Bapanghulu dan Rantau bari Barajo, dalam artian rakyat Luhak Nan Tigo dalam Dua Kelarasan mendapatkan otonomi dengan tetap diperintah oleh penghulu, dan posisi Raja Wadiatiwarman hanyalah sebagai simbol meski beristana di dalam Luhak Nan Tigo. Sementara di wilayah Rantau yang tidak membayar emas ketundukan kepada Raja Wadiatiwarman, tetap berlaku pemerintahan Raja ini lewat raja-raja bawahan dan utusannya yang memungut pajak (ameh manah dan jajah). Namun sangat disayangkan, setelah pemberian emas yang begitu besar dari Rakyat Luhak Nan Tigo Alam Minangkabau, tak sepatah katapun nama Minangkabau dan Datuak-Datuak yang budiman itu ia pahatkan pada belasan prasasti yang ditancapkannya di tanah ini. Pada akhirnya, penjajah tetaplah penjajah, yang tak akan pernah merasa sejajar dengan rakyat jajahannya.

Akan halnya Datuak Katumanggungan, setelah Raja Wadiatiwarman Anggang Dari Lauik naik tahta, beliau pun memutuskan menyingkir dari istananya di Bungo Setangkai dan meninggalkan Alam Minangkabau. Kepergiannya disertai istrinya, 4 orang hulubalang dan sejumlah pengiring laki-laki dan perempuan. Terdapat dua versi tambo tentang tempat yang dituju oleh Datuak Katumanggungan. Satu versi menyebutkan beliau pergi ke arah Timur, yaitu ke Rantau Nan Tujuah Jurai, lalu kemudian meninggal di perantauannya dan dikuburkan di Bukit Siguntang-guntang. Sementara versi Tambo Payakumbuh menyebutkan Datuak Katumanggungan menyingkir ke arah Selatan, hingga sampai di sebuah bukit. Dari bukit itu terlihat di kejauhan sebuah pohon yang sangat besar, dan lebih tinggi daripada pepohonan lain disekitarnya.

Rombongan kemudian menuju pohon tersebut dan beristirahat selama 4 hari dibawahnya karena lelah dalam perjalanan jauh. Datuak Katumanggungan kemudian berwasiat kepada para pengiringnya bahwa dia bersama istrinya akan terus berjalan hingga Palembang, namun karena usia mereka sudah tua dan tubuh mereka sudah lemah, beliau meminta pengiringnya untuk kembali ke pohon ini jika mereka berdua meninggal di perjalanan. Datuak kemudian menebas (manakuak) pohon besar itu dengan pedangnya sebagai tanda, dan tempat itu pun kemudian diabadikan dengan nama Durian Ditakuak Rajo. Tempat ini menjadi titik perbatasan antara Minangkabau dengan Jambi.

Setelah rombongan meneruskan perjalanan selama lima belas hari, istri Datuak Katumanggungan akhirnya meninggal dan dikuburkan di pinggir sebuah sungai besar. Tempat itu mereka namakan Muara Rupit. Datuak Katumanggungan kembali melanjutkan perjalanannya bersama pengiring dan hulubalang, namun tak berapa jauh dari makam istrinya, di sebuah bukit yang bernama Bukit Siguntang, beliau pun akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan disana. Kuburan beliau kemudian dinamakan orang “Kiramat Siguntang”. Maka berakhirlah riwayat dan kisah panjang Sang Raja Agung Minangkabau, tokoh sentral dan founding father dalam perjalanan Sejarah Minangkabau.

Jejak Datuak Katumanggungan sebagai seorang Rajo masih bisa ditemukan di banyak daerah, terutama di Wilayah Rantau. Jejak tersebut abadi dalam toponym berbagai nama wilayah, misalnya kawasan Tiku-Pariaman yang disebut sebagai Rantau Rajo Alam. Datuak Katumanggungan adalah Rajo Alam Pertama yang diterima sebagai Raja di Tiku Pariaman dan orang pertama yang memberikan nama Rantau Rajo Alam kepada kawasan itu setelah rakyatnya menerima Adat Nan Turun dari Pariangan. Tercatat di sebuah Tambo asal Payakumbuh, bahwa Datuak Katumanggungan datang ke wilayah pesisir ini bahkan sebelum wilayah ini bernama Tiku Pariaman, alias masih bernama Sungai Solok dan Batang Teranjur. Datuak Katumanggungan kemudian berdiam di wilayah tersebut dan menikahi seorang perempuan hingga memiliki sepasang anak dari pernikahan tersebut. Anak pertamanya yang laki-laki (Katik Intan) kemudian menjadi Raja di Rantau Tiku Pariaman. Sementara anak perempuannya (Puti Ganto Pamai), di kemudian hari menikah dan memiliki anak laki-laki pula (cucu dari Datuak Katumanggungan) yang bernama Anggun Nan Tongga Magek Jabang.

Di kawasan Minangkabau Timur, kita mengenal istilah Pintu Rajo Hilia, yaitu sebuah daerah di kawasan Hulu Batang Kampar. Kawasan ini secara umum merupakan bagian dari Rantau Nan Tujuah Jurai, yang wilayahnya bersambung hingga kawasan Selat Malaka di masa lampau. Di seberang selat ini, dikenal pula istilah Adat Temenggung (عادت تمڠڬوڠ) yang merupakan undang-undang adat Minangkabau yang diamalkan di Negeri-Negeri Melayu (pada asalnya bermula daripada Kesultanan Malaka sebelum diwarisi turun temurun oleh negeri-negeri Melayu yang lain) kecuali Negeri Sembilan yang mengamalkan Adat Perpatih. Sedangkan di kawasan Selatan Minangkabau, terdapat daerah yang dinamakan Durian Ditakuak Rajo, yang menjadi perbatasan wilayah Minangkabau dengan Jambi.

Kisah Datuak Katumanggungan dalam Kitab Salasilah Rajo-Rajo di Minangkabau

Dengan begitu sentralnya posisi Datuak Katumanggungan sebagai salah satu Raja Utama dalam Sejarah Minangkabau, bahkan menjadi salah satu peletak dasar Adat Minangkabau bersama dengan adiknya, Datuak Parpatiah Nan Sabatang, tentunya ada banyak harapan saat naskah KSRM diluncurkan ke publik. Sebagai sebuah naskah Kitab Salasilah Rajo-Rajo, yang spoilernya berseliweran di media sosial pada satu dekade terakhir, kitab ini telah mengungkap nama-nama raja yang selama ini asing bahkan jauh dari Pusat Alam Minangkabau (di kawasan Gunung Marapi dan Pariangan). Tentunya banyak yang berharap ada hal lain yang bisa terungkap dari figur Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang di dalam naskah ini, misalnya terkait nama-nama istri dan seluruh anak-anak mereka, seperti istri dan anak Datuak Katumanggungan di Rantau Rajo Alam Tiku Pariaman. Sejauh ini, sedikit sekali naskah tua yang bercerita gamblang tentang keluarga Datuak Katumanggungan di Pesisir Barat, atau yang menginformasikan asal muasal Cati Bilang Pandai, ayah Datuak Parpatiah Nan Sabatang, yang juga sering disebut berasal dari Pesisir Barat.

Namun tampaknya kitab ini gagal memenuhi harapan tersebut karena faktanya nama Datuak Katumanggungan hanya disebutkan sebanyak 6x pada bagian pasal utama naskah tersebut. Selain itu, tokoh ini juga dimunculkan dengan nama Sari Maharajo Basa sebanyak 5x dan sebagai Puto Paduko Basa sebanyak 4x. Sebagai catatan, gelar Sari Maharajo Basa pada Datuak Katumanggungan nyaris tidak ditemukan pada tambo-tambo lainnya, karena akan membingungkan khalayak dengan gelar Datuak Maharajo Basa yang merupakan unsur Tampuak Tangkai Alam di dalam Ranji Limbago Adat Alam Minangkabau, yang berkedudukan di Padang Panjang. Satu-satunya catatan tertulis (tentunya diluar KSRM dan artikel-artikel internet yang merujuknya) tentang nama Sari Maharajo Basa adalah Novel Negara Kelima yang terbit pada tahun 2005.

Stempel Datuak Katumanggungan dalam naskah Tambo Minangkabau (tahun 1824) yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, di bawah kode Cod. Or. 1745 menyebutkan gelar Maharaja Diraja sebagai gelar yang disandang oleh Datuak Katumanggungan, dan nama kecil beliau adalah Sutan Paduko Basa. Baik nama kecil dan gelar raja beliau ini konsisten dengan catatan mayoritas tambo yang beredar di Alam Minangkabau. Namun nama kecil dan gelar raja Datuak Katumanggungan ini absen dari KSRM.

Sementara itu istilah Puto Paduko Basa nyaris tidak ditemukan diluar KSRM. Hanya sebuah buku yang berjudul “Nagari Sungai Tarok Salapan Batua, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar” terbitan 1993 yang menyebut nama yang mirip, yaitu Puto Basa. Buku ini juga menjadi satu-satunya buku diluar KSRM yang menggunakan istilah Rajo Sangseto Sangkalo sebagai nama ayah Puto Paduko Basa. Istilah Sangseto umumnya lebih banyak merujuk kepada nama kain atau tenun sangseto yang menjadi pusaka Raja-Raja Minangkabau. Menariknya, di dalam KSRM sendiri nama Rajo Sangseto Sangkalo ini muncul dalam enam bentuk variasi penyebutan yaitu:

- Rajo Sangseto, ketika bergandengan kemunculannya dengan Puto Paduko Basa (2x kemunculan)

- Rajo Sangseto Sangkalo, ketika muncul di Palembang (4x penyebutan)

- Rajo Sangseto Kalo, ketika muncul di Sumpur Sirenopuro (2x penyebutan)

- Rajo Natan (5x)

- Rajo Natan Sangseto (5x)

- Rajo Natan Sangseto Sangkalo (11x)

Beragamnya cara penyebutan nama tokoh ini beserta perubahan gradasinya menyiratkan adanya penggabungan nama antara Rajo Natan dan Rajo Sangseto. Namun sejauh ini juga belum ditemukan kemunculan nama ini pada buku manapun diluar KSRM, terutama dalam kombinasi minimal “Natan Sangseto”. Apakah nama tokoh ini sedemikian rahasianya sehingga tidak dikutip oleh jumhur Tambo di Minangkabau? Padahal anaknya adalah salah satu tokoh agung peletak dasar Adat Minangkabau dan juga seorang Raja yang bergelar Maharaja Diraja pula. Penelusuran terhadap naskah-naskah Sumatera Selatan dan Jambi pun belum membuahkan hasil atas nama ini, padahal wilayah ini disebut sebagai kampung leluhur dan lokasi salah satu istana Rajo Natan Sangseto Sangkalo, yaitu di wilayah yang disebut Natanpura Hulu Rawas.

Penelusuran nama Datuak Parpatiah Nan Sabatang di dalam KSRM pun membuahkan hasil yang mirip. Nama tokoh penting ini hanya muncul 7x saja, dan nama kecilnya yang disebut Puto Balun hanya muncul 3x dalam naskah ini. Setali tiga uang, nama Puto Balun diluar KSRM pun hanya tercatat di buku Nagari Sungai Tarok Salapan Batua keluaran tahun 1993 di atas. Sama sekali tidak ditemukan nama Sutan Balun di dalam KSRM, yang merupakan nama kecil Datuak Parpatiah menurut mayoritas Tambo, apalagi nama “Si Manang Sutan” yang tercatat dalam inskripsi Cap Datuk Parpatih Sebatang yang tersurat dalam naskah Tambo Minangkabau keluaran tahun 1824 yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden (Cod. Or. 1745). Perlu dicatat, kemunculan nama Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang di dalam KSRM hanyalah sebatas informasi yang sudah sangat umum ditemukan di tempat lain, seperti siapa nama ibu dan mamaknya. Kisah hidup mereka sangat minim disebutkan di dalam naskah ini, dan kalaupun ada, itupun hanya terkait dengan “penyambutan” Adityawarman di Pariangan Padang Panjang oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang.

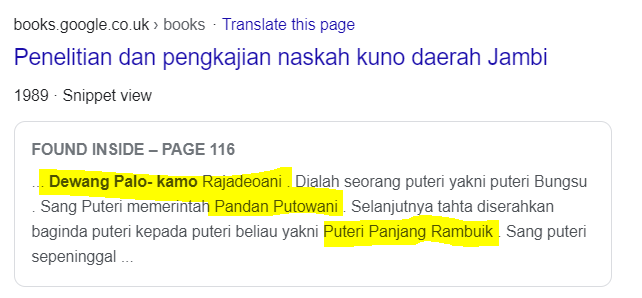

Selain peristiwa penyambutan Adityawarman di atas, detail kedua tokoh ini hanya difokuskan kepada nama anak-anak mereka (Rajo di Anjuang bin Datuak Parpatiah; dan Puti Reno Dewi binti Datuak Katumanggungan) yang terkait hubungan pernikahan dengan anak-anak Adityawarman (Dewang Palokamo Rajo Indera Deowano), yaitu Dewang Baramah Sanggowano dan Dewi Reno Dewi Sanggowani. Dewang Palokamo sendiri muncul 12x dalam naskah KSRM dan silsilah keturunannya baik ke atas maupun ke bawah sangat-sangat rinci. Sekilas terkesan bahwa naskah ini terlihat begitu mendetail tentang tokoh-tokoh yang secara kultural dan geografis berdekatan atau berkaitan dengan Malayu dan Sriwijaya (Bukit Seguntang Ranjani), seperti terlihat pada rincinya keterangan tentang Rajo Natan Sangseto Sangkalo dan Dewang Palokamo ini. Namun sayangnya, untuk tokoh-tokoh sentral di Pusat Alam Minangkabau informasinya sangat standar. Bahkan tokoh yang menjadi Tampuak Tangkai Alam Minangkabau (Datuak Bandaro Kayo dan Datuak Maharajo Basa) hanya disebutkan masing-masing 1x di bagian pasal utama. Tercatat juga, dari delapan pasal yang ada di dalam kitab ini, enam pasal di antaranya adalah tentang dinasti-dinasti yang dekat secara kultural atau geografis dengan Malayu dan Sriwijaya (Balai Bungo Sriwijaya, Balai Gudam Malayu Dhammasraya, Alam Jayo Tanah Sangiang Inderapura, Keritang, Kinari dan Jambulipo).

Nama Dewang Palokamo sendiri baru muncul dalam perbendaharaan buku cetak pada tahun-tahun terakhir ini, meskipun satu dekade sudah nama ini populer di Internet dan ruang diskusi online. Penelusuran Google Books menemukan satu buku berjudul “Minangkabau: Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan” (2023) yang secara eksplisit menyebutkan nama ini. Sebelumnya, satu buku berjudul “Penelitian dan pengkajian naskah kuno daerah Jambi, Volume 2” yang terbit pada 1989 menyebutkan nama Dewang Palokamo Rajadeoani. Secara kebetulan, buku Alih Aksara Kitab Salasilah Rajo-Rajo di Minangkabau menyebutkan bahwa EDRM dan ACRS (keduanya penulis KSRM) mendapatkan “hak menyalin” (fotokopi) naskah asli pada tanggal 20 Juli 1989 setelah menjalani proses berguru secara adat dengan Daniar Panglimo Limo Sutan selama kurang lebih tiga bulan. Menariknya lagi, Pandan Putowani pada naskah kuno Jambi ini ternyata amat mirip dengan nama Dewang Pandan Putowano dalam KSRM, meski kadang terkesan berbeda gender, karena di Jawa, nama Pandan umumnya adalah nama wanita.

Narasi KSRM tentang Dewang Palokamo Rajo Indera Deowano (Adityawarman) juga amat kontras dengan mayoritas Tambo yang menyebut tokoh ini dengan istilah Anggang Dari Lauik, seperti diulas di atas. Tentunya istilah ini tak akan ditemukan di dalam kitab ini karena kurang pas dengan sosok Dewang Palokamo yang dinarasikan begitu mulia di dalam naskah ini. Alih-alih sebagai tokoh kejam dan mengancam seperti di ulas Tambo Payakumbuh di atas, pada kitab ini, Dewang Palokamo justru dielu-elukan kedatangannya di Pariangan Padang Panjang oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Bahkan Daulat Yang Dipertuan Batu Patah (Rajo Ruhun Patualo) yang pada Tambo Payakumbuh disebut harus rela pindah dan menyingkir supaya Adityawarman bisa bertahta dengan leluasa, pada naskah ini justru disebut ikut menobatkan Dewang Palokamo menjadi Rajo Pusako. Dan tentu saja, ini menjadi penjelasan yang sangat logis tentang absennya peristiwa adu kerbau dalam naskah KSRM.

Tagarak hati dek Rajo Dewang, handak ka Pariangan Padang Panjang

Di sinan Datuak Nan Jombang, Datuak Parpatiah Nan Sabatang

Itulah Datuak Nan Budiman, adiak Datuak Katumangguangan

Tibolah Rajo jan Kabasaran, Parpatiah mananti di Pariangan

Olak olainyo Rajo Palokamo, dinobatkan manjadi Rajo

Jan Puti Reno Jalito di singgasano, di Sungai Ameh mulonyo Rajo

Mangko basinggasano Palokamo, pindah ka Ulak Tanjuang Bungo

Di Pagaruyuang Nagari Rajo, Istano Basa tampek diamnyo

Adopun Rajo Palokamo, Rajo cadiak candokio

Rajo arih bijaksano, Rajo Pandito di agamo

Lorong kapado Rajo Ruhun Patualo, dinobatkan Palokamo jadi Rajo Pusako

Tuanku Rajo Buwano galanyo Rajo, itulah Rajo nan Bijaksano

Menurut KSRM, setelah dinobatkan di Malayu Kampung Dalam Tiga Laras, Adityawarman kemudian pergi ke Tanah Datar menemui Datuak Parpatiah Nan Sabatang, dan pada akhirnya turut dinobatkan menjadi raja disana setelah menikahi Puti Reno Jalito, yang merupakan adik dari Datuak Perpatih Nan Sabatang. Adityawarman menjabat sebagai Rajo Alam, salah satu anggota dari triumvirat Rajo Nan Tigo Selo, dan memerintah bersama-sama dengan Rajo Adat di Buo dan Rajo Ibadat di Sumpur Kudus. Adityawarman menggantikan Datuak Katumanggungan yang sebelumnya menjadi Rajo Minangkabau dari Kerajaan Bunga Setangkai, Dinasti Gunung Marapi. Dinasti Malayapura yang didirikan Adityawarman (juga disebut Dinasti Balai Gudam) memerintah dari 1347 M hingga 1560 M, dan setelahnya dilanjutkan oleh Dinasti Balai Janggo yang merupakan trah asli Dinasti Gunung Marapi Minangkabau dari jalur Bunga Setangkai dan Bukit Batu Patah yang secara tradisional memegang posisi Rajo Adat di Buo serta Tuan Titah di Sungai Tarab.

Pada akhirnya, waktulah yang akan menguji apakah sebuah cerita sejarah itu benar-benar history atau cuma sekedar “His story”. Salam dialektika!

Sumber:

- Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya, M. Rasjid Manggis Dt Radjo Panghulu, 1982

- Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, A. A. Navis, 1984

- Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau, Datuak Sangguno Dirajo,1984

- Monografi Daerah Sumatera Barat, 1986

- Curaian Adat Alam Minangkabau, Datuak Sangguno Dirajo, 1987

- Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah, St Mahmoed, 1987

- Hukum Adat Tambo, 1988

- Mustika Adat Alam Minangkabau, Datuak Sangguno Dirajo, 1988

- Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuno Daerah Jambi, 1989

- Tambo Minangkabau: Suntingan Teks Disertai Analisis Struktur, Edwar Jamaris, 1991

- Nagari Sungai Tarok Salapan Batua, Kecamatan Sungai Tarap, Akhiruddin Latief, 1993

- Asal-Usul Adat Perpatih Dan Adat Temenggung: Suatu Analisis, Abdullah Jumain Abu Samah, 1995

- Negara Kelima, 2005

- Mambangkik Batang Tarandam: Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa, Julius Dt. Malako Nan Putiah, 2007

- Minangkabau: Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan, 2023

- Alih Aksara Kitab Salasilah Rajo-Rajo di Minangkabau, 2023

[Disclaimer: Artikel ini mengandung beberapa informasi yang bersumber dari naskah KSRM. Investigasi mendalam pada naskah ini mengindikasikan adanya fabrikasi cerita, nama tokoh dan nama tempat serta saduran cerita dari berbagai sumber yang sudah dimodifikasi sehingga tidak akurat lagi. Ditemukan juga indikasi penambahan dan sisipan cerita yang kurang jelas sumbernya, atau bersifat imajinasi penulisnya, sehingga orisinalitas dan validitas naskah ini kurang bisa dipastikan. Meski demikian, ada beberapa bagian dari naskah ini yang terindikasi bersumber dari catatan asli dan akurat yang ditulis oleh Yamtuan Patah pada tahun 1800an di pengungsiannya, terutama untuk silsilah Raja-Raja Pagaruyung pasca Sultan Ahmadsyah, meski fisik manuskrip catatan ini belum bisa dipastikan keberadaannya. Sebagian artikel-artikel terdahulu ditulis sebelum proses investigasi di atas menghasilkan kesimpulan, oleh karenanya kehati-hatian pembaca untuk menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi selengkapnya. Fokus utama MozaikMinang tetap pada analisa, investigasi dan interpretasi terhadap istilah-istilah langka tertentu yang muncul pada berbagai naskah, dengan harapan dapat mengungkap beberapa misteri dalam Sejarah Minangkabau]

15 comments

Comments feed for this article

November 25, 2023 at 5:24 am

Lepasnya Pesisir Barat Minangkabau ke Aceh, Narasi KSRM vs Catatan Aceh | Paco Paco

[…] nama dari Sungai Solok dan Batang Teranjur menjadi Tiku Pariaman terjadi setelah kedatangan Datuak Katumanggungan sebagai Rajo Alam di wilayah tersebut, dan itu terjadi pada kisaran tahun […]

November 25, 2023 at 3:31 pm

Adityawarman di Minangkabau, Anggang Dari Lauik vs Dewang Palokamo KSRM | Paco Paco

[…] Anggang dari Lauik ini praktis mengakhiri kekuasaan Datuak Katumanggungan sebagai seorang Rajo dan Pamuncak Luhak Nan Tigo, karena Anggang ini menjadi penguasa baru di Alam […]

November 26, 2023 at 8:26 am

Pasal Rajo-Rajo Pagaruyung Balai Janggo: Manuskrip Asli Paling Dicari? | Paco Paco

[…] lainnya, kecuali kepada tokoh-tokoh utama pendiri Alam Minangkabau seperti Datuak Suri Dirajo, Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Hal ini tentulah tidak mengherankan karena Dinasti Balai Janggo […]

November 26, 2023 at 10:14 pm

Puti Nan Batujuah dan Kisah Tersingkirnya Daulat Yang Dipertuan Batu Patah | Paco Paco

[…] di Minangkabau, terdapat dua pasal yang paling banyak korelasinya dengan mayoritas Tambo dan sumber-sumber lainnya dalam historiografi Sejarah Alam Minangkabau. Kedua pasal tersebut adalah pasal yang […]

November 27, 2023 at 5:33 pm

Adityawarman di Minangkabau, Anggang Dari Lauik vs Dewang Palokamo dalam KSRM | Paco Paco

[…] Anggang dari Lauik ini praktis mengakhiri kekuasaan Datuak Katumanggungan sebagai seorang Rajo dan Pamuncak Luhak Nan Tigo, karena Anggang ini menjadi penguasa baru di Alam […]

December 5, 2023 at 12:24 pm

Cati Bilang Pandai dan Sari Maharajo Dirajo: Menyigi Kerajaan Chedi dan Kerajaan Pandya Kuno | Paco Paco

[…] atas masih memiliki korelasi dan kecocokan narasi dengan beberapa tambo yang dikenal luas dan sumber-sumber lainnya dalam historiografi Sejarah Alam Minangkabau, kecuali istilah Lauik Langkopuri yang […]

December 8, 2023 at 12:54 am

Carano dan Penduduk Asli Minangkabau | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]

December 8, 2023 at 12:55 am

Samara Vijayatunggavarman, Tokoh Kunci Penghubung Sejarah Sriwijaya-Minangkabau | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]

December 8, 2023 at 12:56 am

Dinasti-Dinasti Bumi Malayu dan Cabang Keturunannya | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]

December 8, 2023 at 1:14 am

Datuak Suri Dirajo, Pewaris Kronik Malayu-Minangkabau | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]

December 8, 2023 at 1:16 am

Timeline Sejarah Dinasti Bukit Seguntang Ranjani | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]

December 8, 2023 at 1:17 am

Timeline Sejarah Dinasti Malayu Tapi Air | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]

December 8, 2023 at 9:59 am

Tasawuf dan Jainism, Figur Iskandar Zulkarnain dan Nabi Syits dalam KSRM | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]

December 9, 2023 at 9:34 pm

Prahara Tanah Ranjani dan Migrasi Para Raja Abad Kelima | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]

December 9, 2023 at 9:38 pm

Bunga Sari Manjari dan Jejak Surat Sultan Ahmadsyah dalam KSRM | Paco Paco

[…] menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi […]