Pertanyaan tentang siapa sesungguhnya Dinasti Syailendra yang sempat berkuasa di Jawa Tengah dan membangun Candi Borobudur yang megah itu sepertinya akan tetap menjadi kontroversi sepanjang zaman. Banyak pendapat yang menentang bahwa Syailendra di Jawa tidaklah sama dengan raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya dengan alasan bahwa Prasasti Sojomerto yang menyebut nama Dapunta Syailendra, yang tercantum di sana harusnya dibaca Dapunta Selendra. Konsekuensinya, Dapunta Selendra dianggap sebagai persona yang berbeda yang asal-usulnya tidak ada hubungannya dengan Sumatra. Pendapat yang menafikan koneksi Dapunta Selendra dengan Sumatra ini menyarankan bahwa alih-alih Sumatra, sosok ini seharusnya berasal dari India, Kamboja atau bahkan asli dari Dataran Tinggi Kedu, Jawa.

Terlepas perdebatan tersebut, keberadaan gelar Syailendra yang disematkan pada nama raja-raja Dinasti Bukit Seguntang Ranjani di Sumatra tentunya tidak dapat dinegasikan. Raja-raja seperti Sri Indravarman, Samaratungga, Balaputradewa, Sri Maravijayottungavarman, Sangrama Vijayatunggavarman hingga Samara Vijayatunggavarman semuanya menyandang gelar Syailendra (Syaila Indra). Dua nama terakhir bahkan tercatat dalam naskah KSRM dengan nama Sang Selo Indo Sanggarama Bijayo dan Rajo Mangkuto Bungsu Roman.

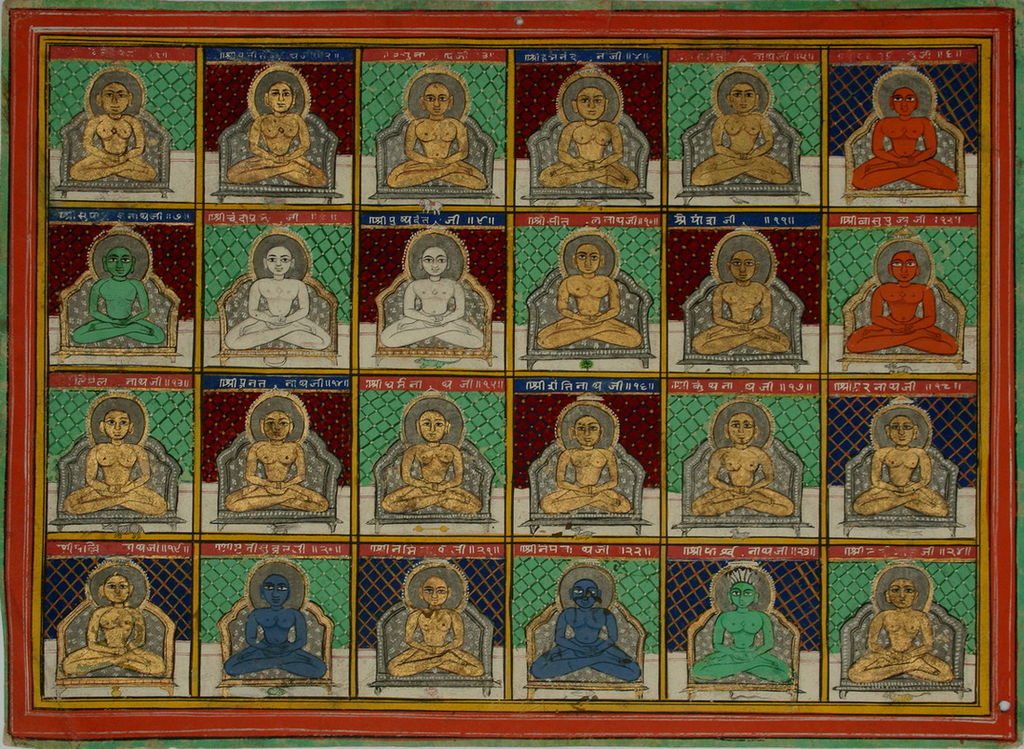

Secara harfiah, istilah Syailendra dapat diartikan sebagai dinasti raja-raja gunung, keturunan Indra. Di Minangkabau, kata Selo juga digunakan sebagai nama tempat, misalnya Bukik Selo, yang merupakan salah satu tempat terawal pemukiman nenek moyang Minangkabau. Dalam kepercayaan Jainism, Selo ( शैल – Śaila ) bermakna pegunungan. Sebagai tambahan, setelah Adityawarman mendirikan Kerajaan Malayapura Pagaruyung, istilah Selo ini kembali dipakai sebagai nama Limbago Rajo Nan Tigo Selo.

Boechari, seorang pakar epigrafi Indonesia, berpendapat bahwa Dapunta Selendra, pendiri Dinasti Syailendra berasal dari Akhandalapura. Menariknya, istilah Ākhaṇḍalapura (आखण्डलपुर) ternyata memiliki akar yang kuat dalam ajaran Jainism, dimana kata ini berarti nama kota Vidyādhara, yang terletak di gunung Vaitāḍhya (di baris selatan), menurut bab 1.3 dalam ādīśvara-caritra yang merupakan bagian dari Triṣaṣṭalākāpuruṣacaritra. Triṣaṣṭalākāpuruṣacaritra sendiri adalah sebuah puisi epik Sansekerta kuno karya Hemachandra, yang menceritakan sejarah dan legenda 63 orang termasyhur dalam ajaran Jainism. Catatan Cina menuliskan Ākhaṇḍalapura sebagai Kantoli atau Gantuoli, dan dianggap sebagai kerajaan pendahulu Sriwijaya karena sudah berdiri sejak abad ke-5 M. Raja Kantoli yang bernama Sri Varanarendra mengirimkan utusan yang bernama Hindu Rudra ke Tiongkok antara tahun 454 dan 464. Putranya yang bernama Vijayavarman juga melakukan hal yang sama pada tahun 519.

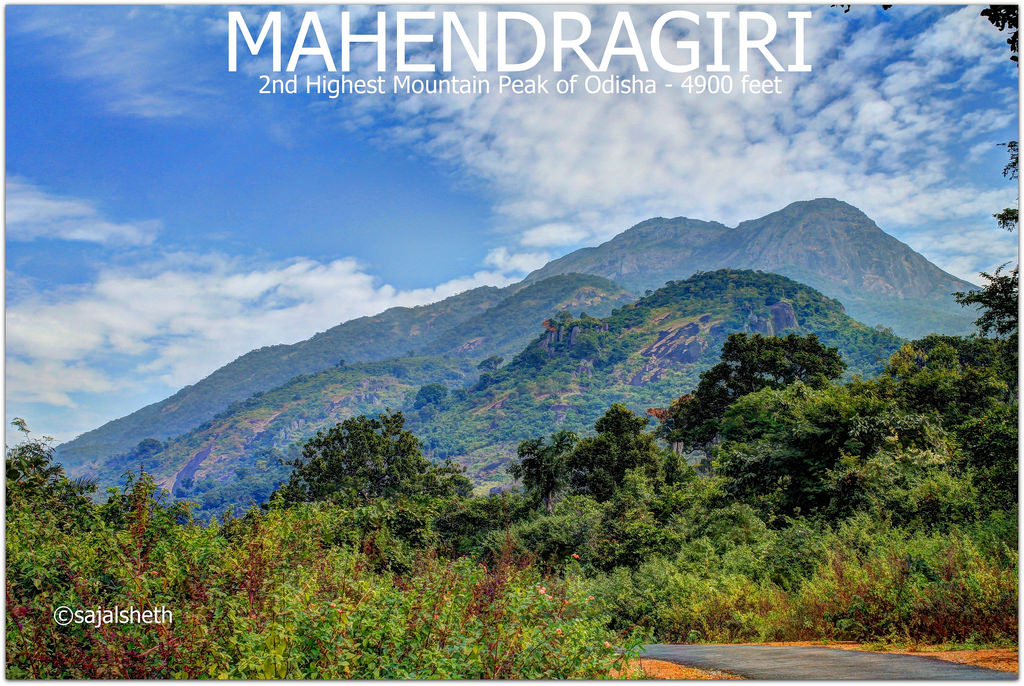

Terkait nama-nama tempat yang disebutkan dalam definisi Ākhaṇḍalapura (आखण्डलपुर) pada konsep Jainism di atas, kita dapat menelusurinya lebih lanjut, misalnya dari sisi fonetik. Pengucapan kata Vidyādhara dalam bahasa lokal bisa berubah menjadi Bidadara/Bidodari, sedangkan kata Vaitāḍhya bisa diucapkan menjadi Pitadi/Pisagi/Pesagi (sehingga akan berarti Kota Bidodari yang terletak di Gunung Pesagi). Sudut pandang ini mengingatkan kita pada konsep Istano Bidodari di Puncak Gunung Marapi, serta keberadaan Gunung Pesagi yang terletak di kawasan Skala Brak Kuno.

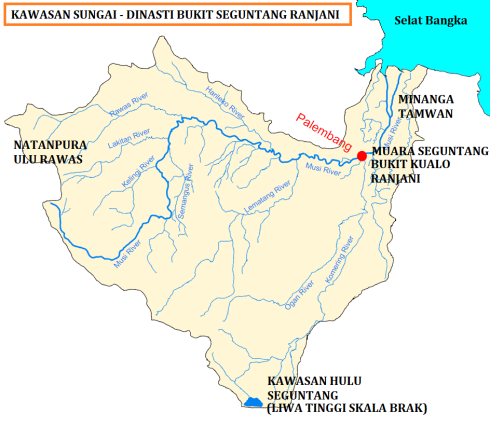

Sebagai catatan, wilayah di sekitar Gunung Pesagi ini disebut sebagai Liwa Tinggi Hulu Seguntang dalam naskah KSRM. Dinasti Bukit Seguntang Ranjani memulai peradabannya dikawasan ini pada sekitar awal 500 M, tepatnya di sisi utara Gunung Pesagi, di sekitar Danau Ranau. Dinasti inilah yang kemudian pindah ke Muara Seguntang atau disebut juga Bukit Kualo Ranjani, yaitu di sekitar Palembang saat ini. Karena Kerajaan Bukit Seguntang Ranjani juga disebut sebagai Seguntang Sehiliran Sungai dalam naskah tersebut, tentunya sungai yang dimaksud adalah Sungai Komering karena sungai inilah yang berhulu di kawasan Liwa Tinggi Skala Brak, dan berkuala (bermuara) di Sungai Musi, tepatnya di Kota Palembang. Istilah Sungai Komering sendiri baru mulai dipakai pada tahun 1700an. Masyarakat Suku Komering yang tinggal di daerah aliran sungai tersebut hanya mengenal nama Minanga pada tahun-tahun sebelumnya, nama yang identik dengan Miṉāṅgātamwāṉ (wilayah pertemuan dua sungai) tempat keberangkatan Dapunta Hyang Sri Jayanasa dalam perjalanan suci yang tercatat pada Prasasti Kedukan Bukit. Tentunya di masa lampau Sungai Komering pernah pula disebut sebagai Sungai Ranjani.

Satu-satunya tempat yang cocok dengan istilah Bukit Kualo Ranjani (bukit yang terletak di Kuala Sungai Ranjani) adalah bukit kecil yang sekarang juga disebut “Bukit Siguntang“, sebuah tempat yang memiliki beberapa peninggalan Arca Buddha dan dipercaya sebagai tempat kemunculan Sang Sapurba. Dinasti Bukit Seguntang Ranjani kemudian mendirikan kerajaan yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Sriwijaya, yang dipimpin oleh raja-raja bergelar Syailendra, dan kawasan Liwa Tinggi Hulu Seguntang kemudian hari disebut sebagai Skala Brak Kuno.

Kesamaan penggunaan istilah Ranjani dan Bukik Siguntang-guntang Marapi antara Dinasti Bukit Seguntang Ranjani dan Dinasti Gunung Marapi memunculkan dugaan kesamaan asal-usul mereka, yaitu sama-sama berasal dari Tanah Ranjani. Selain itu, kesamaan dalam tradisi penghormatan kepada Indra, yang diwujudkan dengan penyematan nama Indra pada nama raja-rajanya, semakin menguatkan dugaan keterhubungan ini. Ditambah lagi dengan adanya kesamaan ciri antara peninggalan arkeologi yang tersebar di sekitar Gunung Pesagi dengan peninggalan peradaban awal Gunung Marapi, misalnya batu-batu megalitik berukuran besar seperti batu lesung panjang yang juga terdapat di kawasan Pariangan. Selain itu juga terdapat sepacang arca yang oleh masyarakat lokal disebut sebagai arca sepasang pengantin. Keberadaan arca yang mirip dengan sepasang Arcapada di gunung Semeru ini tentunya identik dengan konsep Sarugo Racopado (Svarga Arcapada) sebagai kayangan tempat tinggal Indra (Niniak Indo Jati) dalam naskah KSRM. Menariknya lagi, kawasan Liwa Tinggi Hulu Seguntang di sekitar Gunung Pesagi ini juga memiliki bentang alam yang sangat mirip dengan Alam Minangkabau. Dengan segala kemiripan di atas, tentunya kita bisa menduga bahwa istilah Minangkabau pun pasti ada kaitannya dengan istilah Minanga (Miṉāṅgātamwāṉ) yang digunakan di kawasan hulu hingga muara Sungai Seguntang, karena faktanya kisah adu kerbau yang sangat terkenal itu tidak ditemukan sama sekali dalam naskah KSRM.

Informasi tutur lokal pada masyarakat sekitar Ogan Komering Ulu, Pagaralam, Empat Lawang dan Lahat menyatakan adanya persumpahan di masa lalu antara nenek moyang orang Minangkabau dengan nenek moyang masyarakat yang saat ini tersebar di Kawasan Batanghari Sembilan. Persumpahan itu berlangsung di Bukit Seguntang (Gunung Pesagi) dengan perjanjian untuk tetap saling menghargai dan berkasih sayang sepanjang waktu. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan kuat di masa lalu yang bisa saja berupa hubungan persaudaraan, atau hubungan kesamaan asal usul dari Tanah Ranjani.

Terakhir, menarik pula untuk menyimak kemiripan antara isi naskah KSRM dan Tambo Alam Minangkabau dengan cerita lokal di kawasan Hulu Seguntang ini. Salah satunya adalah fragmen berikut:

Sekitar tahun 70 M di negeri Kalingga India Selatan, seorang Raja kedatangan Guru Pertapa dari Gunung Himalaya yang memberikan petunjuk dan perintah untuk menemukan dan membina sebuah tempat kebaikan (tempat peribadatan) di Negeri Bawah Angin yang membujur dari Selatan ke Utara. Pulau tersebut beralaskan batu napal dan tak akan berubah selama alam berkembang, dengan ciri mempunyai sungai dengan kadar air yang paling berat. Ekspedisi pertama oleh Sri Gumayullah berhasil menemukan Bukit Seguntang pada tahun 78 M. Penemuan ini kemudian dilanjutkan dengan ekspedisi kedua oleh Sri Nurudin Naga Laut dengan menaiki Bahtera Semidang bersama Saka Sepadi (Aji Sai/Aji Saka). Karena ombak besar, kapal mereka terpisah. Sri Nurudin sampai ke Lampung dan Saka Sepadi (Aji Saka) sampai ke Pulau Jawa. Mereka berdua berselisih pendapat mengenai pulau mana yang dimaksud Sang Guru Pertapa. Menurut Sri Nurudin Naga Laut carilah tempat itu di Pulau Sumatera, namun kata Aji Saka carilah di Pulau Jawa. Akhirnya anak Raja Kalingga yang bernama Syailendra Prasad dikirim untuk menjalani ekspedisi terakhir (yang ketiga), dengan menaiki kapal Atung Bungsu yang berarti pelayaran terakhir. Syailendra Prasad berhasil menemukan tempat yang dimaksud Sang Guru Pertapa, kemudian mereka berempat (Sri Guyamulllah, Sri Nurudin, Syailendra Prasad dan Aji Saka) berkumpul kembali pada tahun 179 M dan membangun negeri dan peraturan di Padang Selasa, Benua Keling. Tempat itulah yang jadi cikal bakal Sriwijaya. Aji Saka di tempat tersebut bernama Saka Sepadi dengan gelar Bujang Jawe, dan bertugas sebagai penasehat (guru spiritual) untuk 3 orang lainnya yang kemudian disebut Dewa/Dewang (Moyang).

Fragmen cerita di atas secara mengejutkan memiliki kecocokan hampir 90% dengan narasi Sari Maharajo Dirajo dalam naskah KSRM dan Tambo Alam Minangkabau. Tokoh Syailendra Prasad dalam cerita di atas dalam Tambo digambarkan sebagai seorang bungsu dari tiga bersaudara anak Raja Iskandar Zulkarnain. Juga tidak mengherankan jika posisi Syailendra Prasad menjadi istimewa dan menjadi penyebab keturunannya menggunakan gelar yang disandarkan kepada namanya.

Hal lain yang perlu dicatat adalah tentang peran penting Guru Pertapa dalam perjalanan suci mereka bertiga. Ini adalah konsep integral dalam kepercayaan Jainism yaitu tentang Tirthankara (guru penyelamat dan guru spiritual dharma, penunjuk kepada jalan yang lurus). Menurut Jain, Tirthankara adalah pengkhotbah dharma tertinggi, yang telah menaklukkan saṃsāra, siklus kematian dan kelahiran kembali, dengan kekuatannya sendiri, dan membuat jalan untuk diikuti orang lain. Terdapat 24 sosok Tirthankara dalam ajaran Jain yang patungnya kerap digunakan dalam peribadatan. Sekilas ada kemiripan antara konsep Tirthankara ini dengan konsep Bodhisattva dalam Buddhism.

Dalam naskah KSRM terdapat fragmen berikut ketika Sari Maharajo Dirajo mula berangkat ke Pulau Perca:

Mangko Sari Maharajo Dirajo, takana kato Guru Nan Tuo

Disuruah cari sakuntum bungo, bungo satangkai kan pusako

Adopun bungo nan dicari, banamo Bungo Sari Manjari

Saribu musim sarik dicari, taruhan dewa sapanjang hari

Siapo dapek Sari Manjari, karajaan kakal di kamudian hari

Turunan salamonyo mamagang nagari, walau zaman badukalo hari

Terlihat disini Sari Maharajo Dirajo juga berangkat karena diminta oleh Guru Nan Tuo, sosok yang mirip dengan Guru Pertapa pada tutur lokal masyarakat Hulu Seguntang. Hanya saja perintah untuk membangun/membina sebuah tempat peradaban di puncak gunung ini dikiaskan dengan perintah mencari sekuntum bunga yang bernama Sari Manjari. Meski demikian, nama Pariangan dan Pasumayam Koto Batu sebagai tempat yang akhirnya menjadi tujuan akhir perjalanan Sari Maharajo Dirajo itu sudah cukup mengindikasikan jenis tempat yang dituju, karena makna Pariangan (Par Hyang-an) dan Pasumayam (Persemayaman) sangat jelas memiliki arti sebagai tempat pemujaan/peribadatan.

Tambo Minangkabau memang memiliki tradisi penulisan secara berkias/metafora untuk hal-hal yang berbau spiritual dan kepercayaan, sehingga dibutuhkan analisa mendalam untuk mengidentifikasi unsur kepercayaan tokoh-tokoh yang disebutkan. Analisa inilah yang dilakukan untuk mengidentifikasi ajaran Jainism yang dianut para pemukim awal di kawasan Gunung Marapi berdasarkan ciri-ciri tertentu, dan juga untuk mendeteksi pengaruh ajaran Tasawuf yang mempengaruhi proses penyaduran dan penulisan naskah lokal pada periode tertentu. Sebagai contoh, tradisi batarak (berkhalwat ke Pagar Dewang) sebagai bentuk peribadatan meditasi ke Puncak Gunung yang dilakukan Raja-raja Minangkabau pra-Islam tentunya sangat mengindikasikan jenis kepercayaan yang dianut. Gunung-gunung yang biasa mereka jadikan tempat tujuan berkhalwat adalah Gunung Selasih Kembar Dua (Gunung Talang) dan Gunung Sialang Gadang (Gunung Kerinci).

Menarik juga untuk dicatat, istilah Bahtera Semidang yang ditumpangi oleh Sri Nurudin Naga Laut dalam tutur lokal masyarakat kawasan Gunung Pesagi di atas, ternyata tercatat pula dalam naskah KSRM sebagai nama salah seorang Raja Skala Brak yaitu Dewang Rajo Samidang Banuwano dengan gelar Dewang Sarunting Bumi. Sementara tokoh Aji Saka dipercaya masyarakat Jawa berasal dari Jambudvīpa (India) dari Suku Shaka (Scythia).

Sebagai tambahan, narasi lokal lain dari kawasan Skala Brak menyatakan bahwa Peradaban Pesagi Seminung didataran tinggi Sekala Bekhak merupakan rumpun suku bangsa Lampung yang berasal dari India, dan menjadi pendiri Kedatuan Srivijaya. Suku Tumi yang mendiami Skala Brak Kuno juga disebut berasal dari India dan datang ke wilayah dataran tinggi Liwa. Legenda Aji Saka dalam Serat Witaradya karya Ranggawarsita juga memiliki kesesuaian dengan legenda Si Naga Sakti/Aji Saka/Puyang Rakihan dari Buway Aji Daya dalam rumpun Pesagi Seminung. Serat Witaradya menggambarkan bahwa pada masanya di Tanah Lampung telah berdiri kerajaan dengan rajanya Prabu Isaka yang berasal dari Tanah Hindu (disebut Ulak Tanah Basa dalam Tambo Alam Minangkabau). Kemudian datanglah Aji Saka sebagai Resi (dengan nama Resi Sengkala atau Jaka Sengkala atau Jitsaka) ke Tanah Lampung. Dia lalu mengganti segala nama tempat yang berada dalam kekuasaannya untuk disesuaikan dengan Kebudayaan Mamenang (Kebudayaan Sansekerta).

Demikianlah selaksa kisah pertautan masa silam antara wilayah Gunung Marapi dan Gunung Pesagi, antara Bukik Siguntang-guntang Marapi dan Bukit Seguntang Ranjani, dua wilayah yang terpisah lebih dari 1000 kilometer, dan hanya dihubungkan oleh rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Dua wilayah yang dalam perjalanan sejarahnya di kemudian hari banyak terlibat hubungan perkawinan dan juga konflik peperangan. Tentunya akan sangat menarik jika fakta-fakta ini ditelusuri lebih lanjut di lapangan.

[Disclaimer: Artikel ini mengandung beberapa informasi yang bersumber dari naskah KSRM. Investigasi mendalam pada naskah ini mengindikasikan adanya fabrikasi cerita, nama tokoh dan nama tempat serta saduran cerita dari berbagai sumber yang sudah dimodifikasi sehingga tidak akurat lagi. Ditemukan juga indikasi penambahan dan sisipan cerita yang kurang jelas sumbernya, atau bersifat imajinasi penulisnya, sehingga orisinalitas dan validitas naskah ini kurang bisa dipastikan. Meski demikian, ada beberapa bagian dari naskah ini yang terindikasi bersumber dari catatan asli dan akurat yang ditulis oleh Yamtuan Patah pada tahun 1800an di pengungsiannya, terutama untuk silsilah Raja-Raja Pagaruyung pasca Sultan Ahmadsyah, meski fisik manuskrip catatan ini belum bisa dipastikan keberadaannya. Artikel ini ditulis sebelum proses investigasi di atas menghasilkan kesimpulan, oleh karenanya kehati-hatian pembaca untuk menyaring informasi dalam artikel ini sangat diharapkan. Silahkan merujuk pada artikel1, artikel2, artikel3, artikel4, artikel5, artikel6, artikel7, artikel8, dan artikel9 untuk menyimak hasil investigasi selengkapnya. Fokus utama MozaikMinang tetap pada analisa, investigasi dan interpretasi terhadap istilah-istilah langka tertentu yang muncul pada berbagai naskah, dengan harapan dapat mengungkap beberapa misteri dalam Sejarah Minangkabau]

16 comments

Comments feed for this article

November 18, 2023 at 3:59 am

Titik Penting Sejarah Bumi Malayu 500-1400 M | Paco Paco

[…] M – 680 M. Dinasti Bukit Seguntang Ranjani memulai peradaban di Hulu Seguntang, kawasan Liwa Tinggi yang kemudian hari diwarisi oleh Skala Brak Kuno. Kawasan Hulu Seguntang ini […]

November 18, 2023 at 4:00 am

Timeline Sejarah Dinasti Bukit Seguntang Ranjani | Paco Paco

[…] Bukit Seguntang di Hulu Seguntang Liwa Tinggi dan Bukit Seguntang Kualo Ranjani(Kawasan Batanghari […]

November 18, 2023 at 6:06 am

Mencari Titik Terang Sejarah Minangkabau: Sebuah Perjalanan Dialektika | Paco Paco

[…] sejarah yang tua dengan Minangkabau dan Bukit Seguntang Ranjani. Pemukiman yang terletak di lereng Gunung Pesagi dan kawasan Danau Ranau ini memiliki akses sungai hingga ke Pantai Timur Sumatera di Selatan Lampung, dan menariknya […]

November 18, 2023 at 2:50 pm

Fakta Sejarah dalam KSRM: 682 Peristiwa Kedukan Bukit | Paco Paco

[…] “Dapunta Hiyang naik di sampan mengambil siddhayātra“. Dapunta Hyang berangkat dari Miṉāṅgātamwāṉ (wilayah pertemuan dua sungai), yang identik dengan kawasan Muka Upang sekarang. Istilah […]

November 18, 2023 at 5:20 pm

Fakta Sejarah dalam KSRM: 1025, Invasi Chola dan Runtuhnya Sriwijaya | Paco Paco

[…] nan ka Natan, ado pulo ka Liwa Tinggi, badakek jan Tanah Basam, Nagari Skala […]

November 20, 2023 at 9:43 am

Keluarga Cindua Mato dalam KSRM, Seberapa Sesuai Dengan Cerita Kaba? | Paco Paco

[…] dari Raja Alam berikutnya yaitu Dewang Sari Deowano. Raja yang periode kekuasaannya diwarnai dengan serangan-serangan dari Selatan, yang tampaknya merupakan episode lanjutan dari konflik Pagaruyung-Ulu Rawas di era Cando Ramowano […]

November 20, 2023 at 4:12 pm

Rajo Alam Pertama di Rantau Tiku Pariaman | Paco Paco

[…] di dekat kawasan Durian Ditakuak Rajo. Sementara Sang Datuak meneruskan perjalanan menuju Ulu Rawas Natanpura, berkemungkinan ingin melihat kampung ayahnya Rajo Natan Sangseto. Sayangnya beliau juga meninggal […]

November 22, 2023 at 4:08 pm

10 Perkara Baru Dalam Historiografi Minangkabau | Paco Paco

[…] Marapi dan peristiwa perjalanan suci yang disebut dalam Prasasti Kedukan Bukit berangkat dari Miṉāṅgātamwāṉ yang diterjemahkan sebagai Minangkabau. Narasi ini cukup populer dalam diskusi-diskusi di dunia […]

November 23, 2023 at 3:31 pm

Silsilah Keluarga Cindua Mato dalam KSRM, Seberapa Sesuai Dengan Cerita Kaba? | Paco Paco

[…] dari Raja Alam berikutnya yaitu Dewang Sari Deowano. Raja yang periode kekuasaannya diwarnai dengan serangan-serangan dari Selatan, yang tampaknya merupakan episode lanjutan dari konflik Pagaruyung-Ulu Rawas di era Cando Ramowano […]

November 24, 2023 at 12:16 pm

Datuak Katumanggungan, Konflik, Intrik Politik dan Tersingkirnya Sang Raja Bungo Satangkai | Paco Paco

[…] pengiring dan hulubalang, namun tak berapa jauh dari makam istrinya, di sebuah bukit yang bernama Bukit Siguntang, beliau pun akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan disana. Kuburan beliau kemudian dinamakan orang […]

November 24, 2023 at 2:18 pm

Datuak Katumanggungan, Konflik, Intrik Politik dan Tersingkirnya Sang Rajo Luhak Nan Tigo | Paco Paco

[…] pengiring dan hulubalang, namun tak berapa jauh dari makam istrinya, di sebuah bukit yang bernama Bukit Siguntang, beliau pun akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan disana. Kuburan beliau kemudian dinamakan orang […]

November 26, 2023 at 8:25 am

Pasal Rajo-Rajo Pagaruyung Balai Janggo: Manuskrip Asli Paling Dicari? | Paco Paco

[…] di Minangkabau. Peristiwa-peristiwa penting seperti pindahnya pusat Kerajaan Bukit Seguntang dari Bukit Kualo Ranjani ke Kualo Batanghari yang merupakan ibukota Malayu Tapi Air turut diceritakan disini, padahal […]

November 26, 2023 at 10:14 pm

Puti Nan Batujuah dan Kisah Tersingkirnya Daulat Yang Dipertuan Batu Patah | Paco Paco

[…] beberapa istilah kuno yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, misalnya: Lagundi Bidalo, Bukik Siguntang Mahameru, Puncak Manduro, Tanah Ranjani, dan Patualo. Disinyalir kedua pasal ini benar-benar […]

December 2, 2023 at 12:11 pm

Bunga Sari Manjari dan Jejak Surat Sultan Ahmadsyah di dalam KSRM | Paco Paco

[…] pada tambo-tambo lama sebagai sejenis bunga yang menjadi pusaka Raja-Raja Minangkabau sejak jaman Sri Maharajo Dirajo. Tambo-tambo lama menyebutkan bahwa raja pertama di Gunung Marapi merupakan orang “nan […]

December 3, 2023 at 8:23 am

Bunga Sari Manjari dan Jejak Surat Sultan Ahmadsyah dalam KSRM | Paco Paco

[…] pada tambo-tambo lama sebagai sejenis bunga yang menjadi pusaka Raja-Raja Minangkabau sejak jaman Sri Maharajo Dirajo. Tambo-tambo lama menyebutkan bahwa raja pertama di Gunung Marapi merupakan orang “nan […]

December 5, 2023 at 12:23 pm

Cati Bilang Pandai dan Sari Maharajo Dirajo: Menyigi Kerajaan Chedi dan Kerajaan Pandya Kuno | Paco Paco

[…] dalam rentang waktu tertentu, dan dengan sebab yang bermacam-macam, misalnya pengungsian politik, perintah keagamaan, peperangan atau pencarian emas di kawasan Hulu Batanghari. Keragaman asal-usul ini masih tercermin […]